給排水設備は、建物またはその敷地に給水・給湯・排水・通気および衛生機器等に関するシステムです。

排水について

排水の種類には、汚水・雑排水・雨水・特殊排水の4つがあります。

汚水

トイレからの排水。

雑排水

汚水以外からの排水。(台所・浴室・洗面所・厨房・駐車場など。)

中水道を流れている「中水」は、一度使用した水道水や雨水を再生処理した「飲用には適さないが、人体に影響を及ぼさない範囲であれば再利用可能な水」を指します。 名前の通り上水と下水の中間のような水で、「雑用水」と言い換えてもいいでしょう。

雨水

バルコニー、屋根、敷地などに降った雨など。

雨水は簡易処理して、雑用水として再利用が可能です。

特殊排水

直接、放流できないような(一般の排水や、下水本管へ)有害・危険な排水のこと。

適切な処理が必要です。

排水処理設備

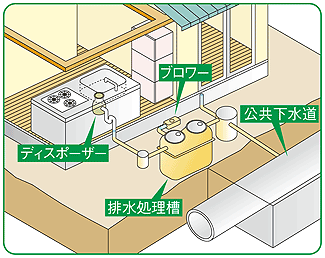

ディスポーザ排水処理システム

ディスポーザ(生ごみ破砕機)を台所流しに設置し、家庭から排出される生ごみを破砕し、水とともに排水するディスポーザ排水処理システムの採用が集合住宅を中心に増えています。

ディスポーザ排水はそのまま下水に流すと汚濁負担が大きいため、必ず排水処理浄化槽を設置することが大切です。

上水・中水・下水について

水には、上水・中水・下水があり、その使用目的により分類されています。

上水

上水は、ひとことでいうと飲料水のことです。

(飲用、炊事、洗面、洗濯、入浴など)

飲み水は、川や地下水などの水源から上水道施設を経て、私たちに供給されています。上水道とは、水道法上の水道を指し、人の飲水用に適する水として定義されています。

上水の水質基準について、水道で供給される水はすべて、基本的に飲用水として何ら問題ない水質を確保する必要があります。無色、透明であり、異臭や味もなく、人間に無害であり、健康に悪影響を与えてはなりません。

病原性微生物の殺菌消毒などのために、水道水には塩素が注入されています。

蛇口から流れる水に含まれている塩素を残留塩素といい、水道法では、「給水栓における水が、遊離残留塩素を0.1mg/L以上 保持するように塩素消毒をする」ことが定められています。

・遊離残留塩素とは、塩素・次亜塩素酸・次亜塩素酸イオンのことで、強い殺菌力があります。

・結合残留塩素とは、モノクロラミン・ジクロラミン・トリクロラミンなどの窒素と結合した塩素のことで、弱い殺菌力があります。

水質検査について、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(通称ビル衛生管理法)施行規則では、環境衛生上良好な状態に維持するために水質検査を行うことが定められています。

例としては、遊離残留塩素の水質基準に関する定期点検の期間は、7日以内ごとに1回と示されています。

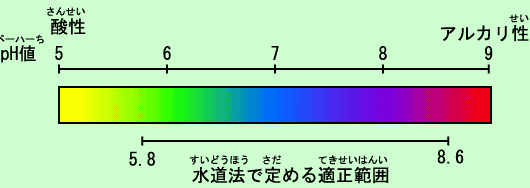

水が酸性かアルカリ性かの度合いを示す数値をpHといい、pH0~pH14までの数値があります。

pHの数値は、0に近いほど酸性が強く、pH7が中性で、14に近いほどアルカリ性が強くなります。飲水はpH値5.8~8.6の範囲内で、より中性に近いほうが好ましいです。

中水

中水とは、生活排水や産業排水を処理して循環利用するもののことです。雑用水とも呼ばれ、人体と直接接しない目的や場所で用いられています。(便所洗浄、散水、洗車、池用水など)

上水(水道水)と下水との間の中間水のことで、これは飲料水ではありません。

上水ほど質はよくありませんが、浄化されたものなので水洗トイレ洗浄水・散水・洗車・冷却用水・消火用水・掃除用水・公園の噴出等、人体と直接接しない場所で使います。

中水道を流れている「中水」は、一度使用した水道水や雨水を再生処理した「飲用には適さないが、人体に影響を及ぼさない範囲であれば再利用可能な水」を指します。 名前の通り上水と下水の中間のような水で、「雑用水」と言い換えてもいいでしょう。

下水

下水は、生活排水等で、上水として使用された後の水などです。

下水道とは、下水(生活排水や工業廃水、雨水をいう)を排除するために設けられる排水管を始め、その他もろもろの施設を含めた総体のことをいいます。

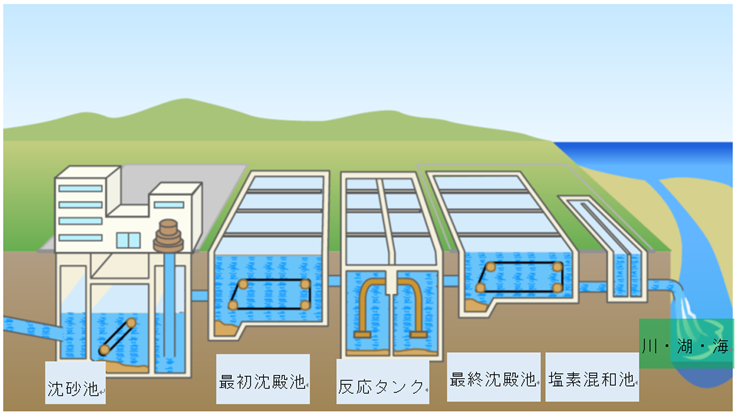

建物から排出された下水は、排水管などから下水道へ流されます。その後に、終末処理場で適正水質に浄化されて、河川や海などに放流されます。

「終末処理場」とは、下水を最終的に基準の水質になるよう処理し、海や河川へ放流する施設をいいます。

終末処理場は個々の処理施設を組み合せた総体であり、個々の処理施設の組合せとその配列は、それぞれの処理場の置かれている諸状況(流入水の水質、放流先の状況、汚泥処理の制約条件等)を考慮して決定されています。

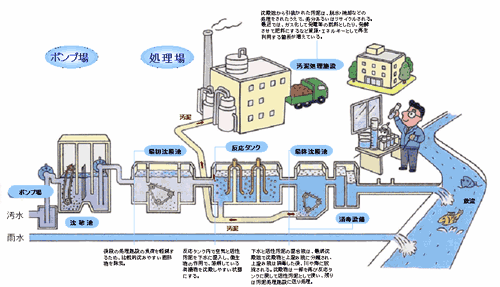

下水処理の流れ

日本では、標準活性汚泥法とよばれる生物処理方法がもっとも多く採用されています。

その内容は、沈殿池でゴミなどを除去したのち、ポンプで最初沈殿池に汲み上げ、汚泥を沈殿させます。

そしてばっ気槽で微生物によって下水に含まれる有機物を分解し、最終沈殿池で活性汚泥を沈殿させ、上澄の処理水を塩素などで消毒したのち、放流します。

「曝気(ばっき)」とは、水に酸素を送り込む浄水処理工程の一種です。

主に下水処理場内で用いられる活性汚泥法の中で、活性汚泥を増殖させるために必要な酸素を供給する操作のことです。

汚水内に酸素を送り込むための反応タンクは「曝気槽(ばっきそう)」ともいわれ、酸素を送り込むほか、活性汚泥を構成する微生物と汚水が接触しやすくするために攪拌(かくはん)する役割も担っています。

ちなみに、BODやSSと言った指標が、水室汚濁の指標としてよく用いられている。

給水について

給水設備とは、水道事業者によって水道施設から供給される生活に必要な水を、上水道から家屋に引き込んで、各住居に必要な量を、適切な圧力で供給する仕組みをいいます。

給水方法の種類は次のとおりで、給水方式は、建物の用途・規模・階数・水道局の指導によって決定されます。

給水方式の種類

直結方式

直結方式は、水道本管から水を直接建物内に引き込む方式です。

直結直圧方式

水道本管から各住戸に直接給水する方法。(戸建住宅・2~3階程度の小規模な建物に多い。)

直結増圧方式

引き込んだ水を増圧給水ポンプで各住戸に直接給水する方法。(3~10階程度の中高層に多い。)

タンクレスのため、この方式の要望が増えています。(受水槽の衛生問題があるため。)

受水槽方式(給水タンク方式)

受水槽方式とは、水道本管から引き込んだ水をいったん受水槽に貯める方式です。

高置水槽方式

受水槽に貯水後、揚水ポンプで高置水槽(屋上に設置した水槽)に揚水して、重力で各住戸に落として給水する方式。(中・大規模の建物によく使用されます。)

圧力水槽方式(圧力タンク方式)

受水槽に貯水後、受水槽内の水を加圧給水ポンプで圧力水槽(圧力タンク)に給水し、圧力水槽内の空気を圧縮加工し、その圧力で各住戸に給水する方式です。(ポンプは水の使用による水圧が低下したときに起動し、一定水圧になるとと自動でポンプは自動停止するように制御されています。)

屋上に水槽を設置できない場合に採用されます。(小規模の建物によく使用されます。)

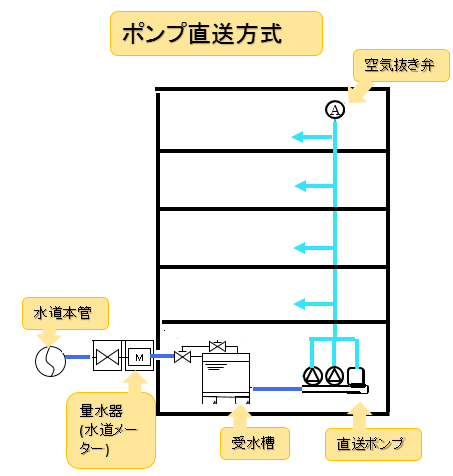

ポンプ直送方式

受水槽に貯水されている水を、直送ポンプ(加圧ポンプ)で直接加圧した水を各住戸に給水する方式です。(中・大規模の建物によく使用されます。)

給水方式の種類は以上となります。

コメント