本記事では、「割合」について考えてみました。

分数

分数の根っこの考え方

「3分の1」という分数は、

「1つのものを『3つに分けた』ときの『1つ分』」という意味です。

ひとつのものから『3つに分ける』方が、元になるので「お母さん(分母)」。

その『1つ分』の方は、あとから決めるので「子供(分子)」となります。

「お母さん(分母)」が、「子供(分子)」を背負うので、

1(分子)

-

3(分母)

「5分の2」なら、

「1つのものを『5つに分けた』ときの『2つ分』」という意味です。

ですので、『ひとつのものから5つに分ける』のが、「お母さん(分母)」。

その『2つ分』は、「子供(分子)」です。

2(分子)

-

5(分母)

このように分数はできているので、書かれた分数を読むときも、

下から上へ、「お母さん」から「子供」へという順番で、「(分母)分の(分子)」のように読みます。

【参考動画】

小数・分数 たし算ひき算 分数の意味は図で見ればよくわかる

→分母は「いくつに分けたか?の単位」 分子は「いくつ分か」

割り算とはどのような計算なのか?教えます。将来の子どもたちに伝えたい割り算の真実

→割り算とは、割った数(=分母)が1であった場合を計算する方法(1基準の数値なので、どんな場合でもその数が成り立つ)

【中学生でもわかる微分積分】第2講 グラフの傾きってなに?

→ 「傾き」 → Y(縦軸) ⇒ Xが1増えたときのYの増え方

-

X(横軸)

三角関数の勉強効率を10倍に高める動画

→sin, cos, tanとは、名もなき角(Θ度とおく)に名前を与える道具

割合

「比べる量」・「もとにする量」・「割合」

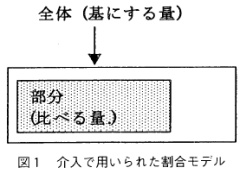

教科書や書籍ではよく、「割合とは比べる量が、元にする量の何倍にあたるかを表した量」のように載っていることが多いです。

これはつまりどのようなことなのでしょうか?

ポイントは、「割合=何倍ですか」という意味です。

例題

3をもとにして、6と比べると、6は3の何倍ですか?

この例題の場合、6÷3=2(倍)です。

「比べる数が6」で、「もとの数が3」になり、「2が割合」となります。

比べる数の6を、もとにする数の3で割って、

答えが2倍(の割合)と求めています。

比べる量÷もとにする量=割合

このように、

「割合とは2つの数(量)を比べる手段である」というところを押さえましょう。

「もとにする量」とは?

「もとにする」とはどういう意味なのでしょうか?

それは「1倍とする量」という意味です。

つまり、先程の例題では、次のように表現を変えることが出来ます。

下記の2つの表現は、同じ意味です。

(言い替えているだけ)

「3をもとにして 6と比べると 6は3の何倍でしょうか?」

↓言い替えると

「3を1倍として、6と比べた場合、6は3の何倍の割合になるのでしょうか?」

つまり割合とは、

「比べる量」(全体量)は、

「もとになる量」(部分)を1倍とするとき、

その何倍にあたるのか?」(2つの数値を比べた割合)

というのが割合の考え方です。

簡単に言うと、割合は全体ぶんの部分です。

ですので、3点のうちの2点がわかれば、残りの1点を導くことができます。

【参考動画:割合を公式に頼らない方法!なぜ掛け算?なぜ割り算?】

【参考動画:割合を一撃で理解する、たった1つのこと】

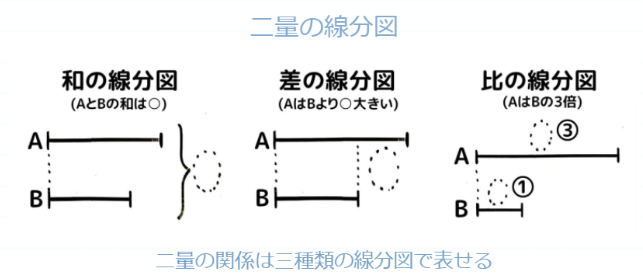

線分図

比の線分図

割合は、線分図でも表現できます。

比の線分図で表現すると、下図の一番右です。

「12をもとにして(1倍として)24と比べると、24は12の2倍にあたる」

【参考】円周率(π)

円周率(π)のイメージはこうなります。

割合の3用法

面積図

「割合」・「もとにする量」・「比べる量」は、面積図でも表すことができます。

この図から、割合に関する3つの公式を導くことができ、「割合の3用法」といいます。

この考え方は、四角形の面積で考えるとわかりやすいと思います。

面積 = 縦 × 横

⇩

全体 = 一部分 × 残りの部分

⇩

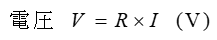

比べる量 = もとにする量 × 割合

こういうイメージになるのかなと思います。

この考え方から、よく見かけるさまざまな概念に発展します。

割合の問題は、この「割合の3用法」を利用して解きます。

本当は3つの公式の意味を理解して押さえるのが良いです。

そして単元を変えると、他の公式でも同じ要領で覚えることが出来ます。

つまり、

「割合」・「比べる量」・「もとにする量」を見分けて、

「割合の3用法」のいずれかの公式を使って、

計算します。

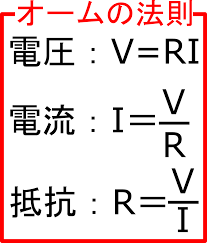

オームの法則の意味

オームの法則で重要なのは、電圧・電流・抵抗は、三つ巴の関係になっているということです。

※速さ・時間・距離なども同じような関係になっています。

【参考動画:電流と電圧】

(電流とは「電線の中を流れているもの」で、電圧とは「電流を流そうとする力」です)

① 掛かってる圧力に対して、流れてる水の量が分かれば、流れにくさが分かる

※単位がΩで共通しているものは、名称が違っていたとしても働きは一緒です。

※具体的には、抵抗[Ω]・インピーダンス[Ω]・リアクタンス[Ω]は性質が一緒で、どれも流れにくさを表しています。

② 流れてる水の量と流れにくさが分かれば、どれくらい圧力が掛かっているかが分かる

③ 掛かっている圧力から流れにくさを除せば、実際に流れてる水の量が分かる。

このことは下図のようなもので、式を考える事もできます。

そして、オームの法則にはもうひとつ大切な意味があります。

それは、「各抵抗においてオームの法則が成り立つ」という事です。

【参考動画:オームの法則の極意】

そして問題を解くうえで重要なことは、分かった値から上図へ値を埋めていきます。2つが分かれば、残りの1つは計算できます。

【参考動画:理科②電流「1/Rを使わない全抵抗の求め方」】

割合の問題の解き方

割合の問題の解き方は2つあります。

【その1】2ステップを踏んで解く方法

手順

- 「割合」・「比べる量」・「もとにする量」を見分ける。

- 「割合の3用法」のいずれかを使って計算する。

【その2】日本語を式に置き替える方法

手順

「〇は□の~倍です。」や、

「□の~倍は〇です」という文では、

文章を式に置き替えて計算をします。

- 「は」は、「=」に置き替えられる。

- 「の」は、「×」に置き替えられる。

「56Kg は 、80kg の □倍です。」

→「56 = 80 × □」

割合の見分け方

助詞のはたらきによる割合の見分け方

少しマニアックな話題に移ります。

割合がむずかしい一因に、どれがもとにする量で、どれが比べる量なのか見分けがつかない!という、そもそもな日本語の問題があると思います。

その場合、助詞のはたらきで見分けを付けることができます。

「6」は「2」の何倍ですか?

「6は2の何倍ですか?」の質問については、

このように言えます。

「6」は比べる量

「2」を「もとにする(1倍とする)量」とし、

「6」が比べられているので、6が「比べる量」である。

「2」は「もとにする(1倍とする)量」

「の」は連体修飾語をつくり、所属を示す格助詞である。

つまり、”何倍”を”2の”が修飾しているということなので、「2」が「もとにする量」である。

「△倍」に当たる部分が割合である。

「〇の△倍」では、”の”の前 が、「もとにする量(1倍とする量)」である。

残りの値の「6」が、「比べる量(全体量)」である。

比の計算

ちなみに電験では、比の計算をよく使います。

分数を比に直したり、その逆にすることができます。

「a:b」という比の値は、「a÷b」で求められます。つまり、

a

-

b

です。

「2:1」の比の値は、「2が1の何倍であるか」を表しています。

また、2や1のことを比の項といいます。

コメント