第二種電気工事士は、電気の登竜門の資格であり、筆記・技能試験に合格すると600V以下の一般用電気工作物の電気工事に従事できます。

勉強方法

第二種電気工事士の筆記試験は、過去問をたくさんこなすことが肝です。

次にわからなかった問題は、きちんと理解を深めて、根拠をもって答えられるようにしていきます。どんどんわかる範囲を広げていけば、必ず得点が上がっていき合格できます。

計算問題は始めの約10問程度です。苦手とされている方が多いですが、ここは最悪捨てても合格はできます。

それよりももっと大事なのは、後半の残りの 約40問(暗記系)をいかに確実に得点できるかです。

私が考える最短・最効率の勉強方法は、「赤のハンディ」で勉強することです。

過去問が出題順で整理されているので、全ページの半分くらい進んだくらいで合格点の30点前後が取れるような内容になっています。(合格点は全50問中、6割の30点)

第二種電気工事士の過去問を攻略するにあたり、合格安全圏は、35点以上を安定して取れる程度と言われています。

さらに暗記系の問題が、安定して得点できるように、わからない内容は「すぃ~っと合格」で直接調べて理解していき、確実に得点できる範囲を広げます。

「赤のハンディ」の姉妹本が「すぃ~っと合格」になっています。

関連するページ番号が記載されているので、わからなかった問題の詳細をピンポイントで理解でき、効率が良いです。

技能試験も視野に入れながら筆記試験の得点を伸ばすには、複線図の理解も大事です。

暗記系の問題を安定して得点でき、かつ、複線図も理解できると40点前後の得点で安定してきます。

さらに上を目指して満点を目指すなら、約10問程度の出題がある計算問題の理解が必要になります。

ですが、ここは切っても筆記試験に合格すること自体は可能なので、はじめから切って勉強する方も多いです。

(もっと上の資格を目指すなら計算問題の理解は回避できません)

きちんと勉強できれば、1か月程でも、筆記試験の合格は十分に可能です。

図記号

スイッチ(点滅器)の記号のルール

【配線図記号一覧の詳細参考ページ:配線図記号一覧【電気工事士向け】】

● の記号が「単極スイッチ」を表し、基本形となっている。

(片切スイッチ、タンブラスイッチとも呼ばれる)

- 2P:二極スイッチ …極は、開閉器の極数を表す(プラスとマイナスが1つのセットで1極)

- 3:3路スイッチ

- 4:4路スイッチ

- H:HereのH。位置表示灯 内蔵スイッチ …スイッチが切れている時に、ランプが点灯

- L:LoadのL。確認表示灯 内臓スイッチ …スイッチが入っている時に、ランプが点灯

- D:DelayのD。遅延スイッチ

- R:RemoteのR。リモコンスイッチ

- A:AutoのA。自動点滅器

- P:PullのP。プルスイッチ

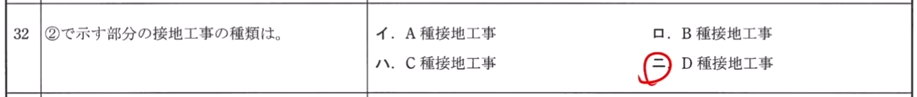

- 矢印:調光器

3路スイッチ・4路スイッチ

1灯の電灯を1階・2階・3階の3箇所のいずれの場所からでも点灯できるようなスイッチの組み合わせは、3路スイッチ(2個)と4路スイッチ(1個)を使用すると実現できる。

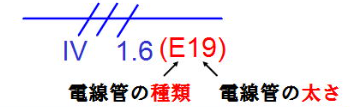

電線管の記号のルール

電線管とは、電線を収める管のことであり、絶縁電線は保護のため必ず電線管に収めて配線する。電線管の記号は、一番シンプルな記号は「何も書かない」薄鋼電線管である。

下図の記号の意味は、「太さ1.6mmのIV電線3本を、外径19㎜のE(ねじなし電線管)に通す」ことを表している。

配線管の太さの表示は、数字が奇数の場合は外径、偶数の場合は内径となっている。

- E:電気(エレクトロニクス)のE。ねじなし電線管

- VE:ビニルのV。電気のE。硬質塩化ビニル電線管

- PF:プラスチックのP。フレキシブル(可とう)のF。合成樹脂製可とう電線管

- CD:コンバインダクトのCD。合成樹脂製可とう電線管

使用はコンクリートに埋め込み専用のため耐火性が無い。コンクリートダイレクトと認識すると意味を覚えやすい - F2:2種金属製可とう電線管。2種の2。プリカナイフで切るプリカチューブ管である

- HIVE:耐衝撃性硬質塩化ビニル電線管。非常に硬いので、切断は金切のこを使用する

- FEP:波付硬質合成樹脂管。地中埋設で使用し、非常に硬いので金切のこで切断する

- LD:ライティングダクト

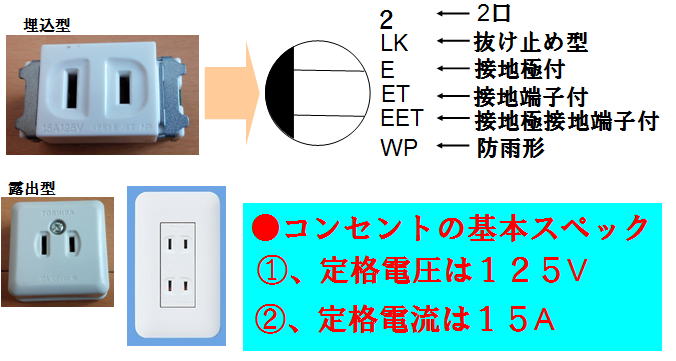

コンセントの記号のルール

コンセントの記号に何もなければ定格電圧は125V(100V用)、定格電流は15Aを表している。

コンセントの穴が普通だったら15A用、曲がっていたら20A用になっている。100Vのコンセントの刃受けの穴は縦、250では横になっている。

- 2、3:2口、3口

- LK:LockのLK。抜け止め

- T:ツイストのT。引掛け形

- E:接地極付き(アース)

- ET:接地端子付き(アースターミナル)

- WP:ウォータープルーフのWP。防雨型

接地極とは、地中に埋設した電極のことである。「接地電極」とも言い、地中に打ち込む銅製のアース棒や銅板の電極である。

接地端子は、機器側のアースを取るためのターミナルのことで、ターミナルと接地電極を被覆導線で繋いでアースを取る。

【参考動画:大地に電気が流れる理由〜アースの疑問〜わかりやすい電気解説】

照明(屋外灯)の記号のルール

- H:水銀灯

- F:蛍光灯

- M:メタルハライド灯

- N:ナトリウム灯(霧の多い場所やトンネル内の照明に適している)

照明機器

「電球形LEDランプ」の特徴

- 力率が低い

- 発光効率が高い

- 価格が高い

- 寿命が長い

「直管LEDランプ」の特徴

- すべての蛍光灯照明器具には、そのまま使用できない

- 同じ明るさの蛍光灯と比較して消費電力が小さい

- 制御装置が内蔵されているものと内臓されていないものとがある

- 蛍光灯に比べて寿命が長い

電気機器

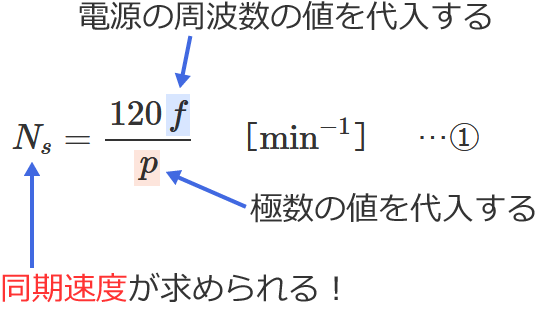

誘導電動機

誘導電動機とは、交流電源で回転するモーターのことである。

三相誘導電動機(三相モーター)は名称にあるとおり、電源として三相交流を使う

電動機(モーター)である。

単相誘導電動機は、家庭の冷蔵庫や洗濯機に使用されている。

三相誘導電動機は、工場のクレーンやエレベータなどに使用されている。

機械、設備の動力として最も使用されている。三相誘導電動機(モーター)には2種類あり、それはかご型三相誘導電動機と巻線型三相誘導電動機がある。

三相誘導電動機の特徴

工場のクレーンやエレベータなどに使用されている。

- かご形と巻線形がある

- モータの回転方向が変更できる(三相R・S・Tのうち、任意の2本を入れ替えると逆回転になる)

- 回転速度を同期速度という。1分間あたりの回転数で表す

- 三相誘導電動機を回転させると、運転開始時に非常に大きな電流(始動電流)が流れ、全電圧始動(じか入れ)での始動電流は、全負荷電流の4~8倍程度である。

- 必要に応じ、始動時にスターデルタ始動を行う電動機は、かご形三相誘導電動機である

スターデルタ始動法

スターデルタ始動法は、三相誘導電動機の始動電流を抑制するための始動方法である。

大型の三相誘導電動機では、始動電流を小さくするためにスターデルタ始動器を用いたスターデルタ始動法を用いる。(スターデルタ始動器を用いない始動方法をじか入始動法(全電圧始動法)という)

始動時に電動機の巻き線をスター結線(Y結線)にし、定格速度に近づいたらデルタ結線(Δ結線)に切り替えることで始動電流を3分の1に抑える始動方法である。

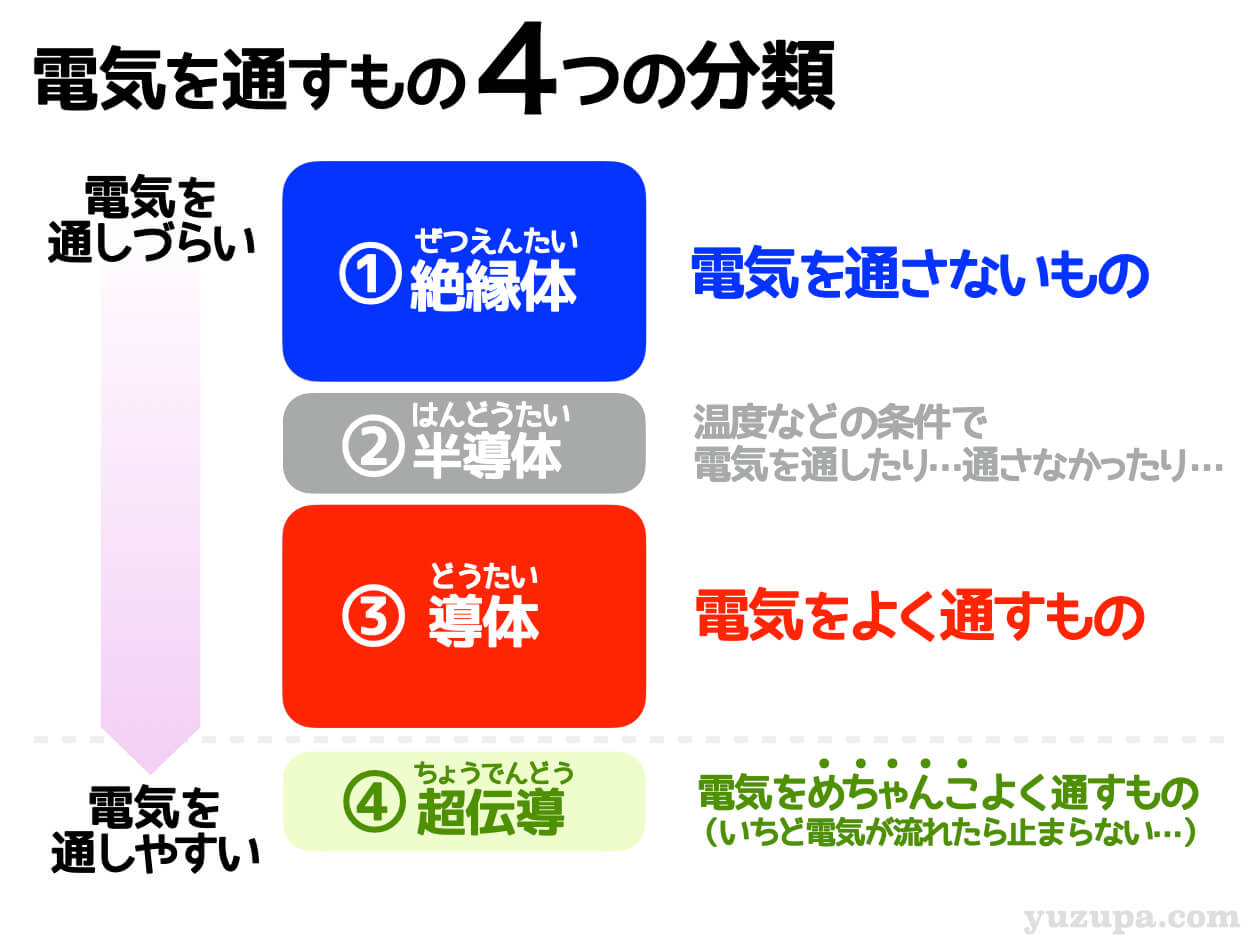

電線

電線とは、銅線などの導体(電気を通しやすい物質)を、ビニルなどの絶縁物(電気を通さない物質)で覆ったものである。いくつかの種類がある(絶縁電線・ケーブル・コード)

絶縁電線

絶縁電線は、銅線などの導体にビニルなどの絶縁体を巻いたものである。

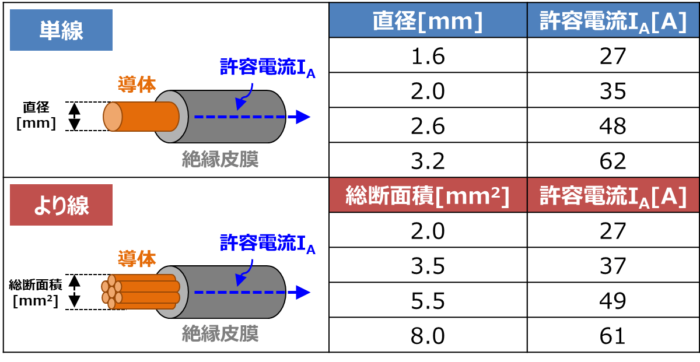

単線とより線(素線と呼ばれる細い銅線を複数本より合わせたもの)がある

電線の直径(㎜)とより線[断面積]の関係:

電線の太さは、単線の場合は直径(mm)で表し、より線の場合は断面積(mm²)で表す

絶縁処理として、ビニルテープは半幅以上重ねて2回(4層)以上巻かなくてはいけない

自己融着性絶縁テープを使用する場合は、半幅以上重ねて1回(2層)以上巻き、かつ、その上に保護テープを半幅以上重ねて1回以上巻かなければならない。

ケーブル

ケーブルとは、絶縁電線にさらにビニルなどのシース(外装)を巻いたものである。

- 「C」が付くケーブルの名前には「架橋」がある

- MIケーブル(無機絶縁ケーブル):耐燃性が最も優れている

- 「600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形」(別名:耐紫外線用エコケーブル):ケーブル表面には、EM(エコマテリアル)及びF(耐燃性)が記されている

地中埋設はケーブルのみ使用できる。絶縁電線であるIV等は使えない

コード

コードは絶縁電線と同様で、銅などの導体に絶縁性の被覆を施しただけのものだが、絶縁電線との違いは可とう性があり、電球用や移動用に用いる。

「簡単に言うと硬さが違い、硬ければケーブル、柔らかければコード」

- コードはビニルコードと、ゴム絶縁袋打コードの2種類がある。

- ビニルコードは、電気を熱として発する電気器具には使用できない。つまり、熱を発する白熱電球やコタツはゴムコードを使用し、これに使用できるコードの断面積(太さ)は0.75mm²以上である

配線設計

許容電流(常時許容電流)

電線の絶縁物は、電線の温度上昇によって劣化するため、絶縁物の種類ごとに最高共用温度が定められている。電線に電流が流れると電線のわずかな電気抵抗により必ず発熱する。

許容電流とは電流を常時流し続けても、絶縁物が最高許容温度まで達しない電流の限界値のことをいい、絶縁物の種類や導体の太さなどで決まる。

「単線(㎜)・より線(断面積)、許容電流」の関係は下図となる。

電線の許容電流値の覚え方

縦読みで覚える

単線:にぃさんしぃ なごや

より線:にぃさんしぃろー ななきゅーい

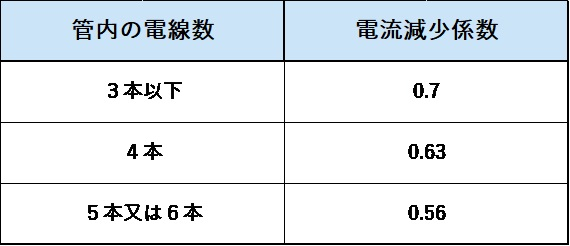

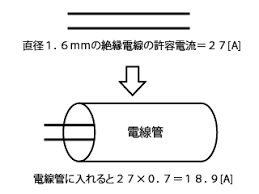

絶縁電線を合成樹脂管などに収めて使用する場合、電線の許容電流の電流減少係数は下図になる。

「3本以下」を境に、0.07づつ減少する。

幹線の設計

幹線の許容電流

幹線の太さの算出手順

【参考動画:電気工事士受験・やさしく学ぶ幹線の設計】

1.電動機(モーター)・ヒーターの定格電流の合計をそれぞれ求める

2.電動機合計よりも、ヒーターの合計が多い場合、すべての値をそのまま足す

3.ヒーター合計よりも、電動機の合計が多い場合、

▶50Aを超過するなら、電動機合計×1.1+ヒーター合計

▶50A以下なら、電動機合計×1.25+ヒーター合計

過電流遮断器の定格電流の根拠となる電流算出方法

- 電動機が接続されていない場合、過電流遮断器の定格電流 ≦ 感染の許容電流

- 電動機が接続されている場合、電動機電流合計×3倍+ヒーター合計

もしくは先程求めた幹線の許容電流×2.5倍のどちらか小さい値の方をブレーカーに設定する

分岐回路の施設

開閉器および過電流遮断器の施設場所

- 原則は3m以下に施設する(逆に3m以下なら電線の太さに制限ない)

- 許容電流が35%以上あれば、8m以下までなら伸ばせる

- 許容電流が55%を超えれば、制限をなくすことができる

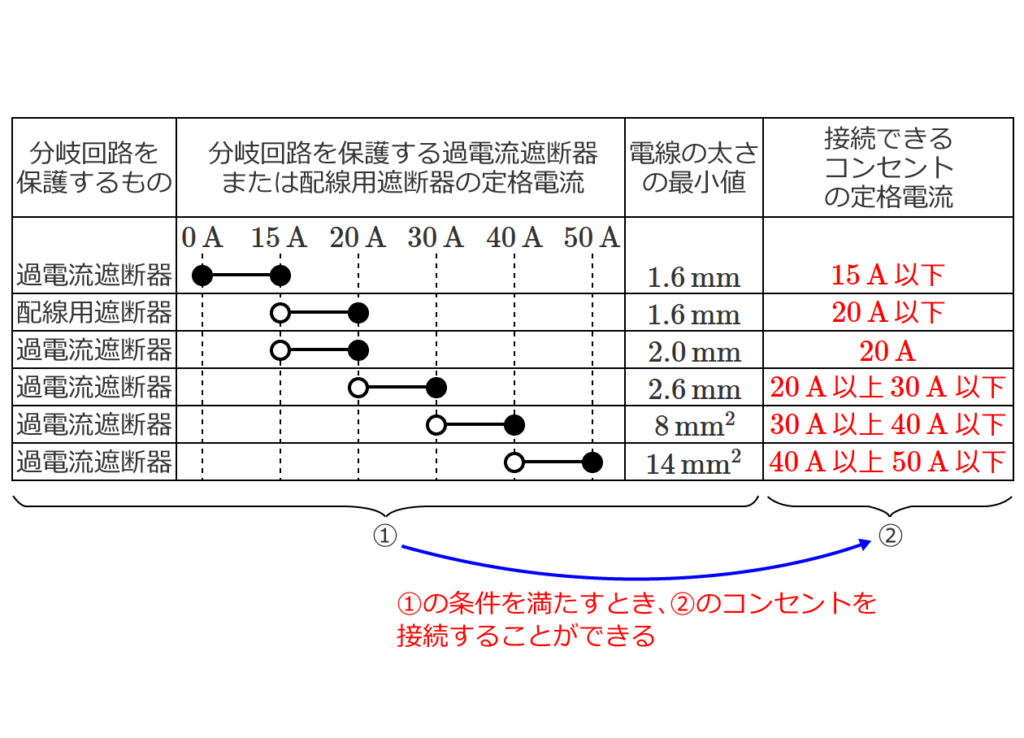

電線の太さ及びコンセントの組み合わせ

過電流遮断器の容量で定まる 分岐回路の電線の太さとコンセント定格

基準は、20Aヒューズ…コンセント20A、電線の太さ2.0mmで考え、分岐過電流遮断器の定格電流が一段上がるごとに、コンセントの電流も、電線の太さも一段階上がる

コンセントの組み合わせ

「20Aの配線用遮断器の時は、コンセントの定格電流が20A以下」なので、ここを基準にして、電線太さは1.6㎜以上と覚えると良い。

電圧の低圧区分の組み合わせ

電気工事

電気設備技術基準

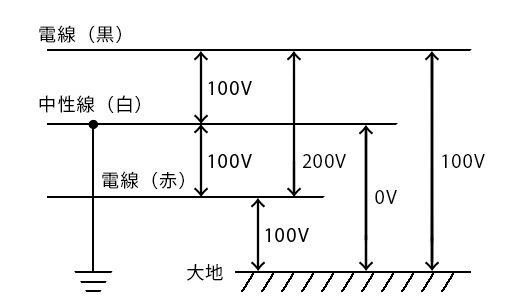

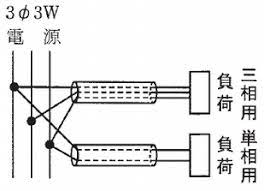

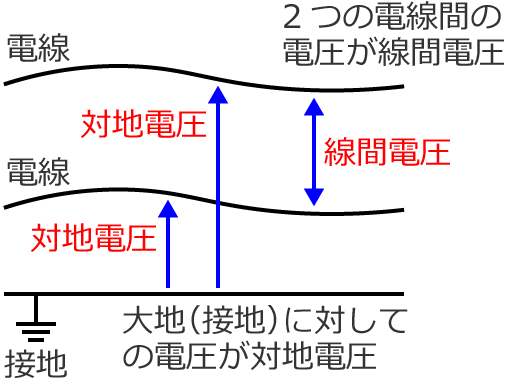

単相3線式100/200V回路の電線間および大地間の電圧は下記となる。

中間線と大地間は0V

電線の接続

電線相互を接続する場合には、火災や感電などを防止するために、以下の条件を守らなくてはいけない。

- 電線の電気抵抗を増加させない

- 電線の引張り強さを20%以上減少させないこと

- 接続部分は必ずろう付け(はんだ付け)する

(スリーブやコネクタを使用する場合を除く) - 接続部分は、絶縁電線の絶縁物と同等以上の絶縁効力のあるもので十分被覆する

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形1.6㎜の絶縁被覆の厚さは0.8㎜です。そのため、厚さ0.2㎜の絶縁テープを巻く場合は、半幅以上を重ね巻きして2回以上巻き、4層以上巻く必要がある。

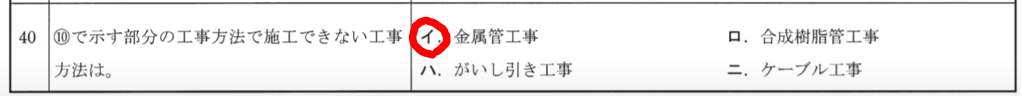

施工場所と工事の種類

屋内配線は、「展開した場所」「点検できる隠ぺい場所」「点検できない隠ぺい場所」の3つに区分でき、さらに「乾燥した場所」「それ以外の場所」の2つに区分される。

区分ごとに施設できる配線や工事を選択する。

下表のように、低圧屋内配線のうち「ケーブル工事」「金属管工事」「金属可とう電線管工事」「合成樹脂管工事」の4つはどの場所でも施設ができる。

どの場所でも施工ができるものは、「ケーブル・金属管・金属可とう・合成」

引火や爆発の危険があるものを取扱う場所では、開閉器や点滅器の操作時に火花や放電を発生しないように施設しないといけない。

また、電線を防護する配線工事の金属管工事やケーブル工事は、どこでも行える。

爆発性が少なく、物理的な強度がそれほど必要なければ、合成樹脂管工事も行える。

一般に、特殊な場所では、金属線ぴ工事は行えない。

ケーブルや金属管は、防護管(絶縁管)に収めて絶縁すること

特殊な場所での施工方法は下図となる。

湿気の多い場所では1種金属製可とう電線管は使えない(防水性が無い)

がいし引き工事

がいし引き工事は、がいしを造営材(壁)に取り付けて、そこに絶縁電線をバインド線で固定して配線する方法である。

この工事は、展開した場所や点検できる隠ぺい場所に施工できる。また、電気炉や絶縁被覆が腐食するような場所では、裸電線を利用できる。

がいし引き工事以外の配線工事(ケーブル工事など)では、水管・ガス管・弱電流電線(電話線や小勢力回路など)と接触しないように施設する。

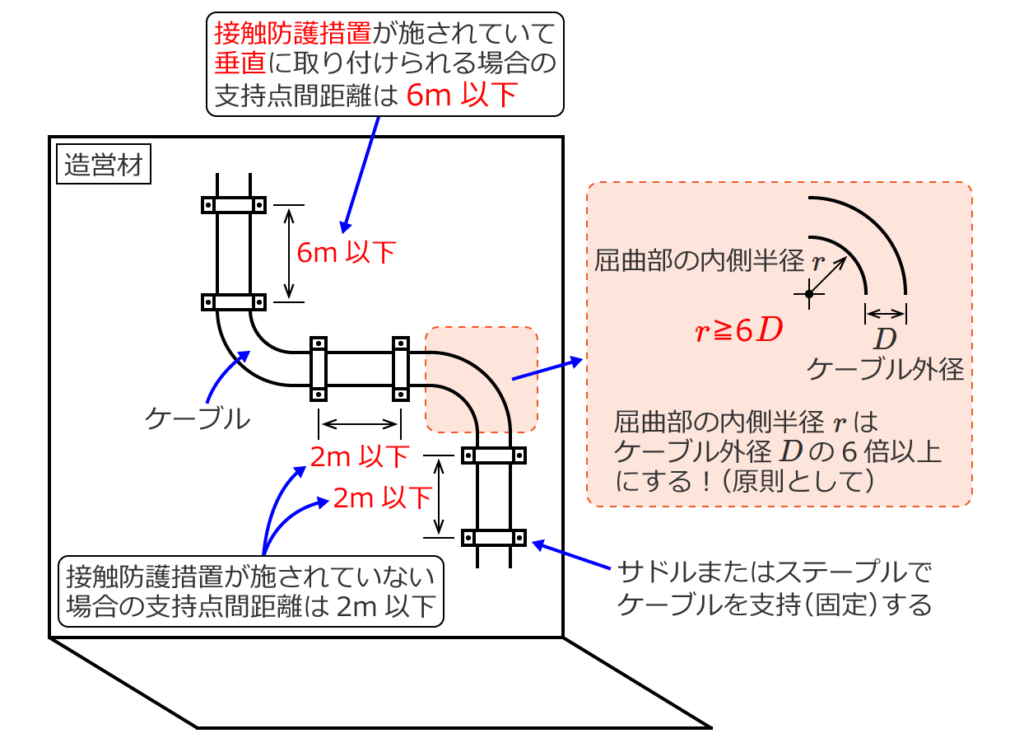

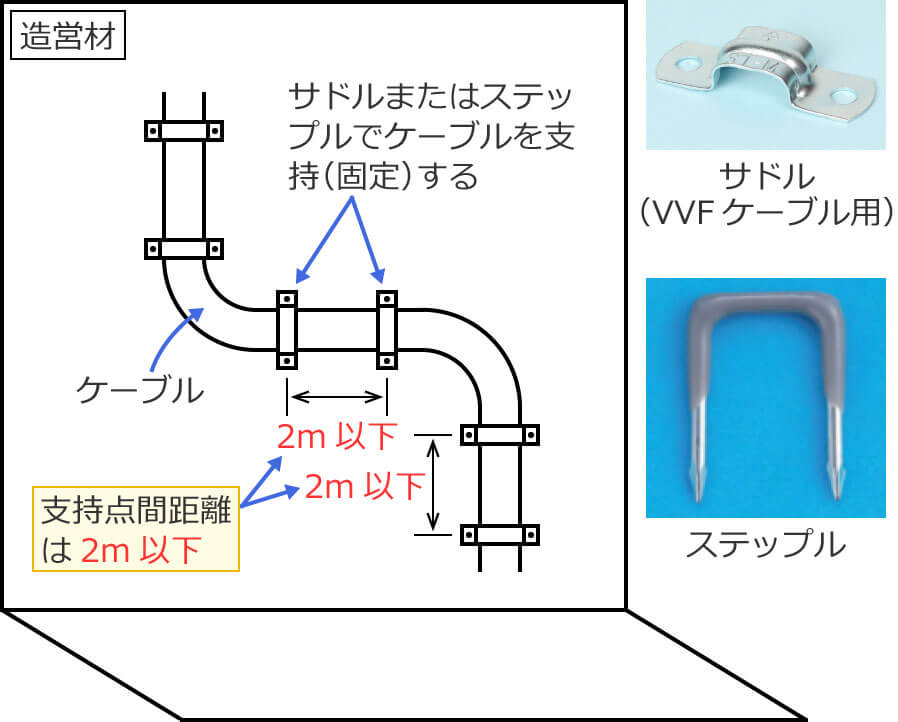

ケーブル工事

ケーブル工事は、ビニル外装ケーブルやポリエチレン外装ケーブルなどの低圧用ケーブルを使用する工事のことで、点火居場所はもちろん、隠ぺい場所や水気の多い場所など、すべての場所に施設できる。なお、ケーブルはガス管や水道管、弱電流電線とは触れないようにしなければいけない。

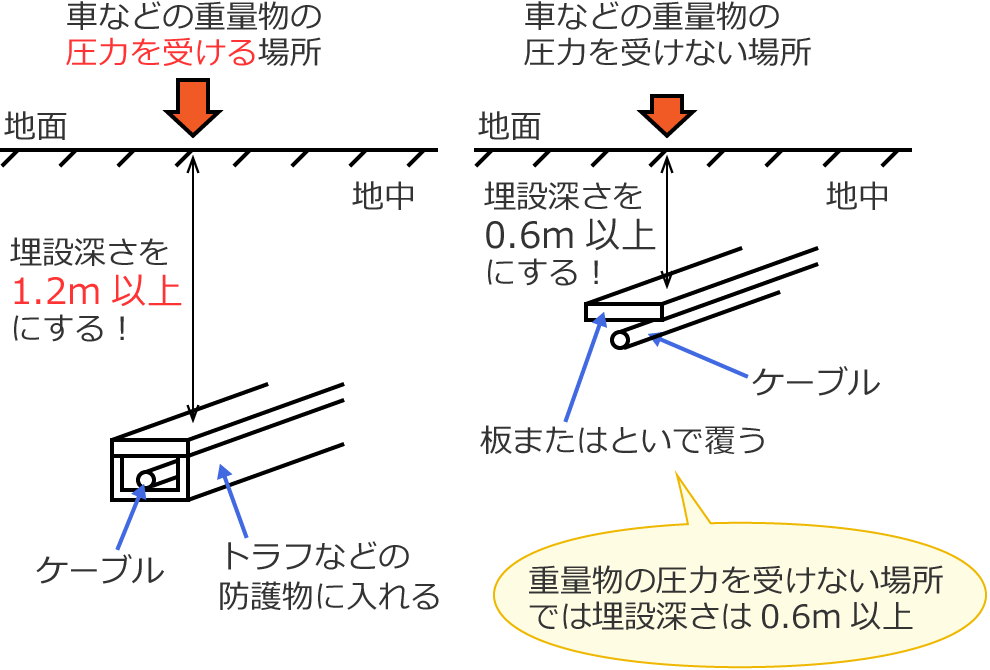

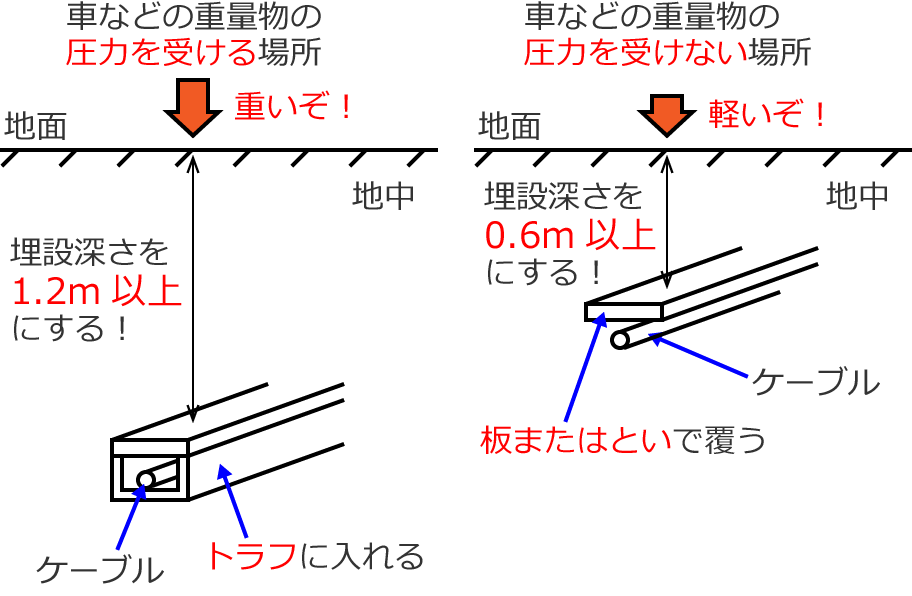

地中配線

ケーブルの地中埋設工事では、重量物の圧力を受ける場所と、そうでない場所で、埋設の深さとケーブルの保護方法に違いがある。

合成樹脂管工事

合成樹脂管には、合成樹脂製可とう電線管(PF管、CD管)と硬質塩化ビニル電線管(VE管)がある。配線は金属管の場合と同様で、OW線(屋外用ビニル絶縁電線)を除く絶縁電線を使う。なお、CD管はコンクリートに埋設して使用する。(コンバインド・ダクトの略)

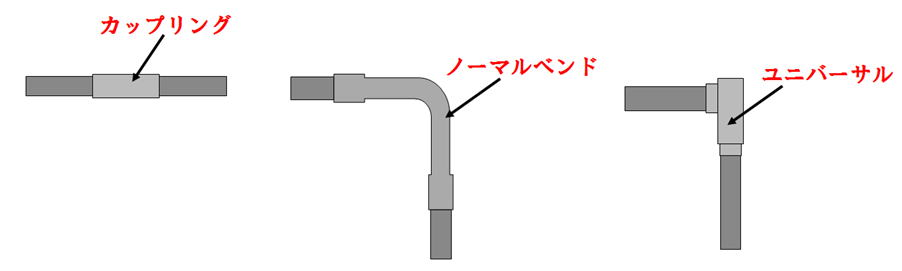

硬質塩化ビニル電線管(VE管)のカップリングを使わない接続方法

接着剤を使わないときは、差し込みの深さは管外径の1.2倍以上。

接着剤を使うときは、管外径の0.8倍以上。

金属管工事

金属管工事は、薄鋼電線管や厚鋼電線管、ねじなし管を使用した配線工事で、すべての場所に施設できる。配線にはOW線(屋外用ビニル絶縁電線)を除く絶縁電線を使用する。管内で電線同士を繋いではいけない。また、管の屈曲半径は管半径の6倍以上にする。

金属管への電線の収納方法

電線を金属管に収めるときは、回路が同じ電線はすべてひとつの管に収めて、金属管内に磁気が生じないようにする。これを「電磁的平衡をとる」という。

金属管への電線の収め方は下図となる。

支持点間距離

ネオン放電灯工事(1000V超)

ネオン放電灯回路は、ネオン変圧器で高電圧をつくり、ネオン管を放電発光させる。がいし引き工事で施工するので、施行できる場所や他の配線などとの離隔距離は、がいし引き工事に準じる。

1000V超のネオン放電灯工事の施工ポイント:

- 支持点間の距離:1m以下

- がいし引き配線相互の距離:6cm以上

- ケーブルや水管などとの距離:10cm以上(または絶縁離壁を設ける)

- ネオン変圧器:電気用品安全法の適用を受けるもの

- ネオン変圧器の金属外箱:D種設置工事

- 電源:15A分岐回路または20A配線用遮断器分岐回路

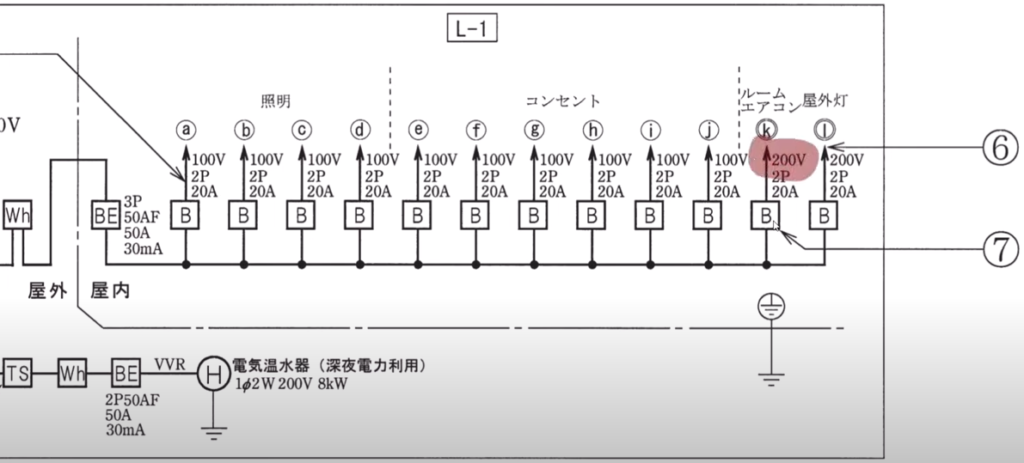

低圧機器の接地工事

電気設備と大地を電気的に接続することを接地工事という。異常電圧の抑制、漏電による感電の防止や、漏電遮断器の確実動作を目的としていて、A~D種までの4つの設置工事がある。

低圧機器の設置はC種とD種である。

低圧屋内配線で使用する電路は、使用電圧が300V以下なので、接地の種類はD種接地が適用される。

(単相2線100V・単相3線100/200V・3相200V)

使用電圧300V以下の住宅のD種設置工事では、接地線の太さは1.6mm以上の軟銅線。接地抵抗は100Ω以下(または0.5秒以内に動作する漏電遮断器を施設した場合は500Ω以下)と規定されている。

D種設置工事の省略

D種設置工事が省略できる条件は以下である。

水気のある場所に設置する場合は、D種設置工事を省略できない。

- 機械器具は、対地電圧が150V以下で、乾燥した場所に施設する場合

- 低圧用機械器具を乾燥した木製の床など、絶縁性のものの上で取り扱うよう施設した場合

- 水気のある場所以外で、低圧用機械器具に漏電遮断器を施設する場合(感度電流:15mA以下、動作時間:0.1秒以内)

- 電気用品安全法に適用を受ける二重絶縁構造の機器を施設する場合

- 金属製の電線管や線ぴは、乾燥した場所で長さ4m以内の場合

- 金属製の電線管や線ぴは、対地電圧が150V以下で、管の長さが8m以下のものを乾燥した場所または簡易接触防護措置を施す場合

電灯配線と複線図

リングスリーブの種類と圧着マーク

電線の一本分の太さを、以下として扱って合計する。

①1.6㎜の場合は「2㎜²」

②2.0㎜の場合は「3.2㎜²」

電線の断面積の合計値をもとに、以下のリングスリーブで圧着する。

①8㎜²以下までは「小」

②14㎜²未満は「中」

③14㎜²以上は「大」

配線図

電気設備技術基準の解釈(電技解釈)

「電気設備技術基準の解釈」とは、電気設備技術基準の技術的な内容をできる限り具体的に示したもので、略称で「電技解釈」ともよばれる。

施工法

極と素子

素子は過電流を感知すると、開閉器を開いて電路を遮断する。

配線用遮断器には、2極1素子や2極2素子など、いくつかの種類がある。

100V回路なら、2極1素子と2極2素子のどちらでも使用できる

200V回路は、2極2素子しか使用できない

※極:開閉器の極数(プラスとマイナスのセットで1極)を表す。

※素子:過電流を感知する素子の数を表す

接地側と非接地側

配線用遮断器は、非接地側と接地側がある。

非接地側の端子がライン側(L)のことで、非接地側とは、電源から直接送る線のこと。

接地側の端子がニュートラル側(N)で、使った電気を戻す線のことである。

接地(アース)とは、電気設備機器や電路と大地とを電気的に接続することである

配線用遮断器を分岐回路に取り付ける場合は、100V回路には2極1素子(2P1E)を取り付け、200V回路には2極2素子(2P2E)を取り付けないといけない

【過去問の例:H26年度上期より】

【参考動画:【ポンプ】今更聞けない、ポンプの極数って何?】

引込線

引込線とは、電柱から建物に引き込む電線である。

- 引込線の取付点の高さは原則4m以上だが、交通に支障がないときは2.5m以上にできる

- 引込配線工事で木造建物には、金属管工事を施工できない

- 絶縁性能を有していると判断できる漏えい電流の最大値は0.1[mA]である

【過去問の例:H26年度上期】

屋内配線をする場合、引込口には引込口開閉器(過負荷保護付漏電遮断器)を分電盤に取り付ける必要がある

なお、引込口開閉器は、以下の条件をすべて満たしている場合は設置を省略できる

- 使用電圧が300V以下であること

- 母屋の分岐回路に、15A以下の過電流遮断器(または20A以下の配線用遮断器)がある

- 引込口開閉器が省略できる場合の、屋内電路の電路の長さの最大値は15m以下

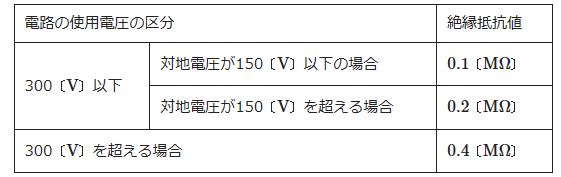

絶縁抵抗の測定

電路と大地間、あるいは電線相互間は、電気的に絶縁が保たれている必要がある。電気設備技術基準では、開閉器または過電流遮断器で区切ることのできる低圧電路の絶縁抵抗値が定められている。

対地電圧が150V以下の場合は、電路と大地の絶縁抵抗値は0.1MΩ以上なくてはいけない。

【参考動画:【交流回路】単相と三相の違い_前半(回路図編)】

計測器・検査

検電器は、極性を確認するための測定器

絶縁抵抗計(メガー)

測定方法

- 絶縁抵抗計(メガー)の定格測定電圧(出力電圧)は、直流電圧である。

- 電圧が掛かっていない状態で測定しないといけない(ブレーカーを開かないといけない)

- 負荷側の点滅器をすべて「入」にして、常時配線に接続されている負荷は使用状態にしたままで測定する

- アナログ式回路計(電池内蔵)で回路抵抗を測定する場合、正確な回路抵抗を測定するため、測定前には赤と黒の測定端子(テストリード)を短絡し、指針が0Ωになるよう調整してから測定する

【過去問:令和3年度 下期(午前) 問25・27】

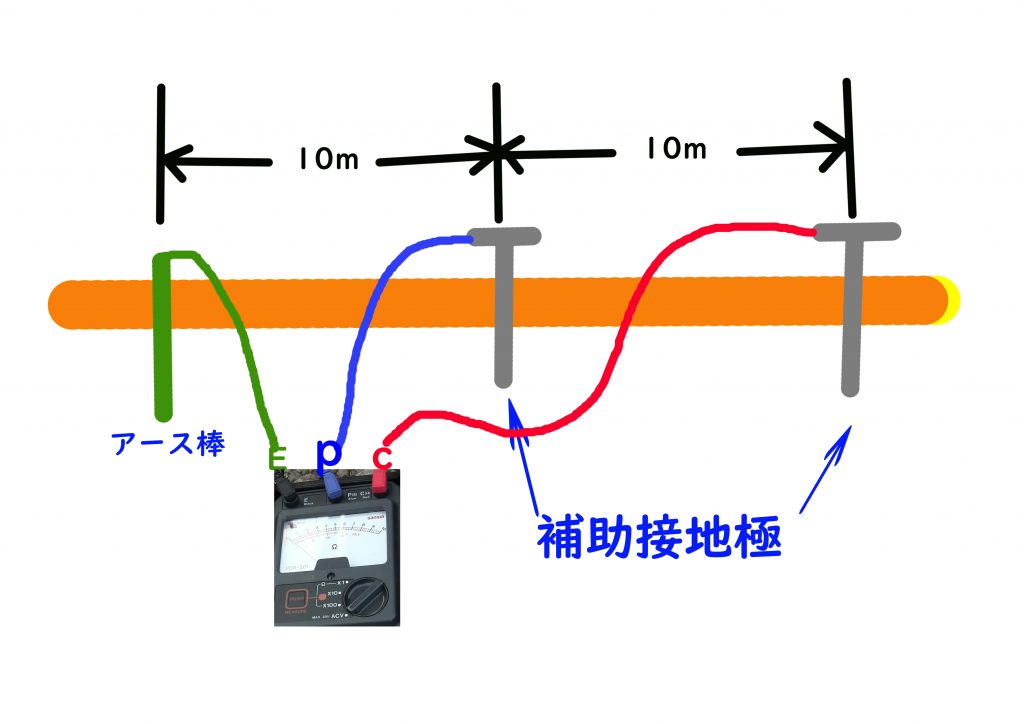

接地抵抗計(アーステスタ)

直読式接地抵抗計(アーステスタ)は、被測定接地極(E)を端とし、一直線上に2箇所の補助接地極(P・C)を順次10m程度離して配置して測定する。

アーステスタは「EPCで10m」と覚える

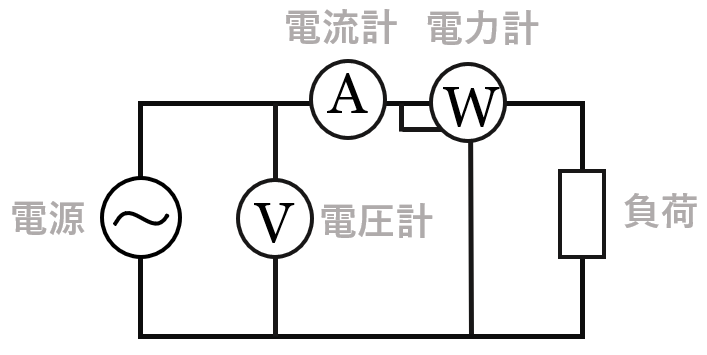

電圧計、電流計、電力計の結線方法

このように結線するのが正しい

電圧…負荷と並列

電流…負荷と直列

電力…両方(電圧と電流どちらも測る必要がある)

アナログ計器とディジタル計器

電圧測定では、ディジタル計器は入力抵抗が高いので被測定回路に影響を与えにくいが、アナログ計器は入力抵抗が低いので、被測定回路に影響を与えやすい

竣工検査

竣工検査は、以下の順で行う。

- 目視検査

- 絶縁抵抗測定

- 接地抵抗測定

- 導通試験

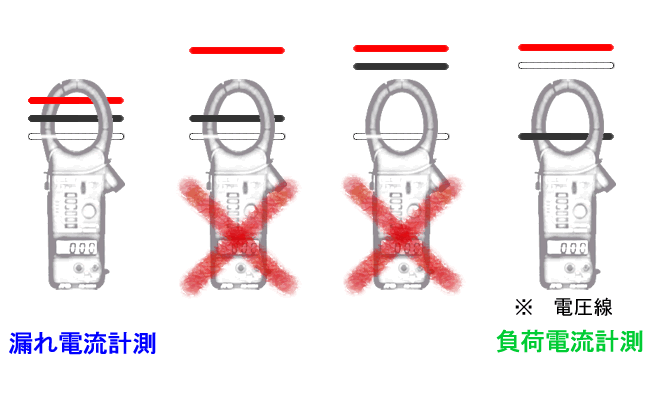

漏えい電流の測定方法

絶縁抵抗測定が困難な場合、下図の測定方法で絶縁性能を確認する。

漏えい電流値が1mA以下であれば、絶縁性能を有していると判断できる。

法令

電気事業法

電気事業法は、電気事業や電気工作物の工事・保安に関する法律である。

電気工作物とは、電気を供給するための発電所・ダム・水路、変電所、送配電線、工場、ビル、住宅などの受電設備、屋内配線、電気使用設備などの総称のことである。

電気工作物は、低圧で受電する一般用電気工作物と、それ以外の事業用電気工作物に分類される

さらに、事業用電気工作物は、発電所や変電所など電気事業に必要な電気事業用電気工作物と、それ以外の自家用電気工作物に分類される。

第二種電気工事士が工事を出来るのは、一般用電気工作物の範囲である。

一般用電気工作物の適用を受けないもの

第二種電気工事士の資格範囲である一般用電気工作物は、電気事業者から600V以下の低圧で受電する(電気の供給を受ける)設備のことであると規定されている。

低圧で受電している設備であっても、発電設備を設置しているものは、自家用電気工作物となる。

ただし、小出力発電設備として規定されている発電設備を、同一構内に設置する場合であれば、一般用電気工作物とみなされる。

受電電力の容量は関係無い。出力のkWで、下図の適用範囲から一般用電気工作物なのかを判断する。

太陽…50kW(安全なのでめいっぱいOK)

風力、水力…20kW

燃…10kW

パワーコンディショナは、太陽光発電設備において、太陽電池により発電した直流電力を住宅などで使える交流電力に変換する機器である。

電気工事士法

電気工事士法は、電気工事士の義務や、電気工事士でなければできない作業を定めている法律である。電気工事士になると、法律で定められた義務が生じる。

- 免許の交付・書き換え・再発行:都道府県知事に申請

- 免許:携帯する

- 書き換え:氏名が変更になった場合のみ、めったに機会が無い(住所変更の際も不要)

【電気工事士でなくては従事できない作業】

→専門的な知識が必要かつ、施工不良が事故に繋がる作業に必要

- 電線の接続

- 電線が造営材を貫通する部分に、金属製の防護装置を取り付ける

- 電線管を曲げる(知識が必要:曲げ半径6倍以上)

- 電線盤の造営材へ取付け・取り外し(知識が必要:アース)

(※造営材は、建物の構造材のこと。 柱や壁など。) - 接地極を地面に埋設する

- 電線を管に収める

【電気工事士でなくても出来る軽微な作業】

→一般的な知識で(ある程度)出来る作業、事故に繋がらない作業

例として規模によるが、以下は軽微な工事として電気工事士でなくても従事できる。

- 電線のネジ止め

- 電力量計

- ヒューズ取付・取外し

- 二次側36V以下の配線工事(リモコントランスの2次側等)

- ソケットとコードの接続工事

※意外な物で、「電柱関係の作業」「地中電線用の管の設置」も資格不要。ちなみに「地中電線用の管の中に、電線を通すとなると資格必要

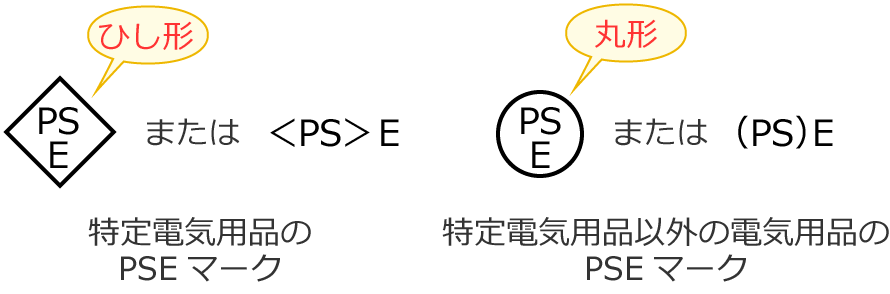

電気用品安全法

電気用品安全法は、電気用品の製造、輸入や販売を規制し、電気用品による危険および障害の発生を防止することを目的とした法律である。

構造や使用方法から見て、特に危険または障害の発生する恐れが多い電気用品を「特定電気用品」、それ以外を「特定電気用品以外の電気用品」として指定している

(参考)電気用品安全法により、特定電気用品には以下の記号、届出事業者名、登録検査機関名、定格が表示事項として要求されているが、製造年月日は特に要求されていない。

特定電気用品の代表例は、配線用遮断器がある。第二種電気工事士の範囲では、「常に電気が流れているもの」が該当すると考えればイメージがつきやすい。

電気工事業法

電気工事業法(電気工事業の業務の適正化に関する法律)は、一般用電気工作物や自家用電気工作物の保安を確保するための法律である。

- 電気工事業者の登録有効期間:5年

- 事業の廃止や変更:30日以内に届け出る

- 営業所ごとに主任電気工事士を置く

- 営業所ごとに帳簿を備え、5年間保存する

コメント