「2級ボイラー技士試験」自体は、日本ボイラ協会のテキストから出題がされます。

(2級ボイラー技士教本)

おすすめの勉強方法は、理解度を優先するなら、同じく日本ボイラ協会から発行されている「最短合格 2級ボイラー技士試験」を全ページやることで、必要なら周回します。

この書籍の問題を解いていき、解説の大半が理解できるようになっていれば、どんな問題が出題されても十分に合格が可能だと思います。

(がっつり勉強する時間が確保できれば、1ヵ月程度でも合格可能だと思います)

様々な参考書を読みましたが、この書籍が一番イラストが多くてイメージしやすく、解説もわかりやすかったので一番おすすめです。これ一冊あれば良いと思います。

時間が無い場合は、評判の良いこちらの過去問でも合格が可能だと思います。

熱および蒸気

温度

温度とは、熱さ・冷たさの度合いを表すもので、温度計で測られる。温度の表現の仕方は、摂氏温度と絶対温度の2つがある

摂氏温度(セルシウス温度)

- 日本では従来、温度の単位に摂氏温度[℃]を用いてきた

- 摂氏温度は、標準大気圧(1013kPa)のもとで、水が凍る温度(氷点)を0℃、沸騰する温度(沸点)を100℃と定め、その0~100℃の間を1℃づつに100等分したもの

- セルシウス(摂氏)温度は、標準大気圧の下で、水の融点を 0℃、沸点を 100℃ と定め、この間を100等分したものを 1℃ と定義されたものである

絶対温度

- 学問上考えられる最低温度はー273℃であり、この温度を0度として、セルシウス温度の目盛りと等しい割合で表した温度を絶対温度という。絶対温度の単位はケルビン[K]を用いる

セルシウス(摂氏)温度 t[ ℃ ]と絶対温度 T[ K ]との間には T = t + 273.15 の関係がある

圧力

単位面積上に作用する力のことを圧力といい、ボイラー界隈では、メガパスカル(MPa)の単位がよく用いられる

- 圧力は圧力計で測る

- 面積1㎡上に働く力をニュートン[N]といい、単位はパスカル[Pa]である

- 1Pa=1N/ ㎡ であり、1MPa=1N/m ㎡ である

- 大気の圧力を表す単位では、100倍にしたヘクトパスカル(hPa)という単位を用いる

- 大気圧(大気が地球上に及ぼす圧力)は0.1MPaである

- 760㎜の高さの水銀柱がその底面に及ぼす圧力を標準大気圧[1atm]といい、1013 hPa に相当する

- ゲージ圧力とは、圧力計に表示される圧力である

- 絶対圧力とは、ゲージ圧力に、大気圧(0.1MPa)を加えた圧力である

- 圧力計に表れる圧力をゲージ圧力といい、大気圧がゲージ圧力0と表示されている

- ゲージ圧力に大気圧を加えたものが絶対圧力と呼ばれている

比体積

- 蒸気の体積は、比体積[㎥/kg]という単位で表現する。

(ある量の上記の全体積を求めるには、その蒸気の比体積に上記の質量[kg]を乗ずる) - 密度の逆数にあたるものが比体積である

- 蒸気(飽和蒸気)の比体積は、圧力が高くなる程小さくなる(圧縮されることになるため)

密度

- 体積1㎥当たりの質量[kg]のことを密度[kg/ ㎥ ]という

- 比体積の逆数にあたるものが密度である

蒸気表

- 蒸気表とは、圧力と飽和温度、比体積、比エンタルピの関係を表にしたもの

- 蒸気の重要な諸性質を表示した蒸気表中の圧力は、絶対圧力で示される

これは、計算するためには絶対圧力で表示する必要があるからである

【資料】飽和蒸気表.pdf

→圧力及び温度に対して、比体積・比エンタルピ・蒸発熱などそれぞれの数値が列挙されている。

熱量

標準大気圧の下で、質量1kgの水の温度を1K(1℃)だけ高めるために必要な熱量は約4.2kJであるから、水の比熱は約4.2kJ/(kg·K)である

顕熱・潜熱

- 顕熱とは、物体の温度上昇に費やされる熱量のこと (顕 ←見える熱量)

- 潜熱とは、物体の状態変化に費やされる熱量のことで、蒸発熱ともいう (潜 ←潜んでいる熱量)

- 潜熱では、加えた熱が「蒸発」に対して当てられるため、温度の変化が起こらない

- 液体の蒸発のために使われる潜熱は、蒸発熱ともいう

- 標準大気圧での水の蒸発熱は、水の質量1kgについて2257kJである

エンタルピ・比エンタルピ

「~比」とは、単位質量当たりの値をいう

- ある物体全体が有している全熱量をエンタルピといい、単位は[J]で表す

- 物質が単位質量[kg]当たり有している全熱量を、比エンタルピといい、単位は[kJ/kg]で表す

- 飽和蒸気(標準大気圧下での100℃の蒸気)の比エンタルピは、その飽和水の顕熱419kj/kgに、蒸発熱2257kj/kgを加えたものである

- 水や蒸気を含め、1kgの全熱量のことを比エンタルピ[kJ/kg]という

- 飽和水までの比エンタルピは、飽和水1kgの顕熱とイコールである

- 飽和水の比エンタルピは、圧力が高くなるに従って大きくなる

- 飽和蒸気の時の比エンタルピを求めるには、それまでの飽和水の顕熱と蒸発熱(=潜熱)を加えた値になる

- 蒸発熱(潜熱)は、圧力が高くなる程小さくなり、ある圧力に達すると0になり、この点を臨界点といい、その圧力(~22Mpa)を臨界圧力、その温度(~373℃)を臨界温度という

飽和水の比エンタルピは飽和水1kgの顕熱であり、飽和蒸気の比エンタルピはその飽和水の顕熱に潜熱を加えた値で、単位はkJ/kgである

蒸気

水を熱すると温度が上がり、圧力に相当した一定温度に達すると、温度上昇が止まり、沸騰が始まる。

このように、その圧力に相当する 沸騰が始まる温度を飽和温度(100℃)といい、その温度に対する圧力を飽和圧力という

- 標準大気圧のときの水の飽和温度は100℃である

- 圧力が高くなるに従い、飽和温度も高くなる

- 飽和温度の水を飽和水といい、蒸発して発生した蒸気を飽和蒸気(乾き飽和蒸気)という

水が飽和温度(100℃)に達し、飽和水になって沸騰を開始してから、その水が全部、蒸気になるまでは水の温度は一定である(加えられた熱は、すべて蒸発するために費やされてしまう)

飽和蒸気

- 湿り飽和蒸気…ボイラーから発生する蒸気のうち、水分が含まれている蒸気のこと

- 乾き飽和蒸気… ボイラーから発生する蒸気のうち、水分が含まれていない蒸気のこと

過熱蒸気

- 乾き飽和蒸気を更に過熱すると温度はさらに上昇する。このように圧力に相当した飽和温度よりも、さらに高い温度の蒸気を加熱蒸気といい、「過熱蒸気の温度」と、「飽和蒸気の温度」との差分を過熱度という

比熱・伝熱

比熱

- 比熱とは、単位重量あたりの物質の温度を単位温度あげるのに必要な熱量のことである

- 水の比熱は4.187kJ(kg・K)なので、質量1kgの水の温度を1Kだけ高めるのに必要な熱量は4.187kJです。顕熱とは、温度上昇によってもたらされる熱のことを指します

- 物体中あるいは空間内において温度差や温度勾配があると、温度の高い部分から低い部分へ熱が移動する。この現象を伝熱という

伝熱作用

- 伝熱作用は、熱伝導、熱伝達、放射伝熱の三つに分けることができる

熱伝導

- 熱伝導とは、温度が一定でない物体の内部で、温度の高い部分から低い部分へ順次、熱が移動(伝わる)する現象であり、材料自体の熱の伝えやすさを熱伝導率という

熱伝達

- 熱伝達とは、流体または気体の流れが固体壁と接触したときに発生する熱の移動のことである。流体と物体間の熱の伝えやすさを熱伝達率という

熱貫流

- 熱貫流とは、固体壁を通して高温流体から低温流体へ熱が移動する現象である。材料の厚さも含めた熱の伝えやすさを熱貫流率という。熱貫流とは、一般に熱伝達および熱伝導が総合されたものである

※放射伝熱は関係していない

放射伝熱

- 放射伝熱とは、空間を隔てて相対している物体間で熱が移動する現象である

熱及び蒸気

- 乾き飽和蒸気は、乾き度が1の飽和蒸気である

- 水の飽和温度は、標準大気圧のとき100℃で、圧力が高くなるほど高くなる

- 水の温度は、沸騰を開始してから全部の水が蒸気になるまで一定である。水の温度は沸騰を開始してから全部の水が蒸気になるまで水から水蒸気へと状態が変化することに吸収した熱が使われるので、温度は上がらない

- 飽和蒸気の比エンタルピは、飽和水1kgの全熱量である

- 飽和蒸気の比体積は圧力が高くなるほど小さくなり、低くなるほど大きくなる

- 飽和水の蒸発熱は、圧力が高くなるほど小さくなり、臨界圧力に達すると0になる。蒸発熱は潜熱とも言い、飽和水が水蒸気になるときに使われる熱で、飽和水の蒸発熱は圧力が高くなるほど小さくなり、臨界圧力に達すると0になる。飽和水とは、水+蒸気のことで、全て蒸気になると蒸発熱は発生しなくなるので、臨界圧力に達すると水が液体の状態を保てなくなる。つまり水から水蒸気になるために熱を加えなくてもよくなる

- 過熱蒸気の温度と、同じ圧力の飽和蒸気の温度との差を過熱度という

ボイラーの構造

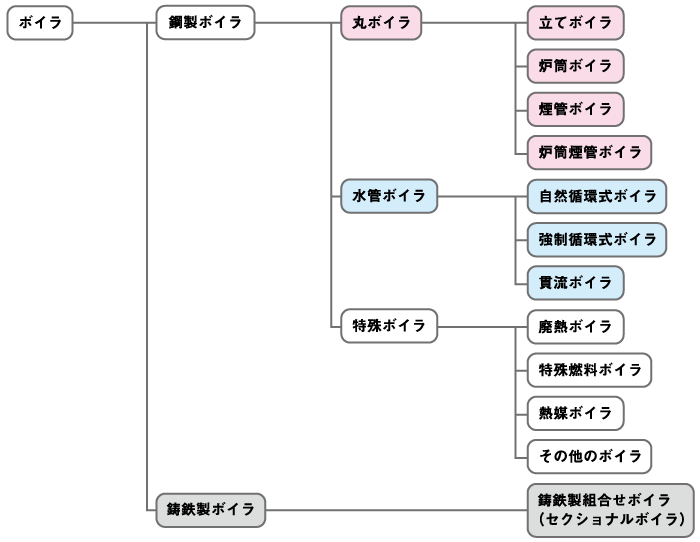

ボイラーの分類

鋼製ボイラー

【丸ボイラー】

大きな容器の中に入った水を蒸発させるのが丸ボイラー

- 径の大きい胴を主体とし、その内部に炉筒、火室、煙管などを設けたもの

- 伝熱面積あたりの保有水量が大きい(水管ボイラーに比べて)ので、炊き始めてから所要圧力の蒸気を発生させるまでに時間を要する

- 使用蒸気量の変動によって生じる圧力変動は下がりにくい(水管ボイラーに比べて)

立てボイラー

炉筒ボイラー

煙管ボイラー

炉筒煙管ボイラー

- 内だき式ボイラーで、一般に径の大きい波形炉筒と煙管群を組み合わせてできている

- 加圧燃焼方式を採用し、燃焼室熱負荷を高くして燃焼効率を高めたものがある

- 戻り燃焼方式を採用し、燃焼効率を高めたものがある

- 煙管には、伝熱効果の大きいスパイラル管を使用しているものが多い

- 炉筒煙管ボイラーは水管ボイラーに比べ、蒸気使用量の変動による圧力変動が小さい

- 炉筒煙管ボイラーは水管ボイラーに比べ、伝熱面積当たりの保有水量が大きいので、起動から所要蒸気発生までの時間が長い。ただし、負荷変動による圧力や水位の変動は小さい

- 戻り燃焼方式を採用し、燃焼効率を高めたものがある

- すべての組立てを製造工場で行い、完成状態で運搬できるパッケージ形式にしたものが多い

- 水管ボイラーに比べ、一般に製作及び取扱いが容易である

【水管ボイラー】

水管ボイラーの特徴(丸ボイラーとの比較による)

- 水管群が多く、保有水量に対する伝熱面積が広く、立上げ時間が早い

- 水管および過熱器を自由な配置に設計できるため、多様な燃料および燃焼方法に適応する

- 保有水量が少なく、高圧の蒸気を作ることに適している。

- 高圧になると、水と蒸気の密度差が小さくなり、水が滞留する。

- 保有水量が少なく、丸ボイラーと比較して蒸気使用量の変動に対する、圧力変化が大きい

- 多くの水管を加熱するため、丸ボイラーと比較してスケールやスラッジなど不純物の析出の影響を受けやすい

- 構造上、低圧小容量用から高圧大容量用までの広い範囲に適している

- 保有水量当たりの伝熱面積が大きく取れるので、水に熱を伝えやすく、一般的に熱効率を高くできる

- 伝熱面積当たりの保有水量が小さいので、起動から所要蒸気発生までの時間が短い

(丸ボイラは、伝熱面積当たりの保有水量が大きく、起動から所要蒸気発生までの時間が長い) - 水管ボイラーは、ボイラー水が入っている管が細く、水が蒸発する液面が狭いため、使用蒸気量

- 変動による圧力変動がしやすく、圧力が変動しやすいということで、生成される蒸気量が安定しないため、水位変動も大きい。つまり、水管ボイラーは、使用蒸気量の変動による圧力変動及び水位変動が大きい

- 圧力や水位が変動しやすいため、給水及びボイラー水の処理に注意を要し、特に高圧ボイラーでは厳密な水管理を行う必要がある

- 水管ボイラーは、一般的に蒸気ドラムと多数の水管とで構成され、水管内で蒸発が行われるようにできている

- 細かい配管の中に通る水を加熱するのが水管ボイラー

- 多くの水管がある構造で、水量に対して伝熱面積が大きいため、立ち上げ時間が早い

- ボイラー内の水容量を小さく設計できるため、より高圧の蒸気を作ることができる

- 保有水量が小さいため、丸ボイラーと比べると蒸気使用量が大きく変動すると、圧力変化が起きやすい(負荷変動に弱い)

- 細い水管を加熱するため、丸ボイラーと比べると、スケールやスラッジなど不純物の析出の影響を受けやすい(効率低下や水管閉塞のトラブル)

- 低圧から高圧に適し、大容量のものも製作可能である

- 高圧大容量ボイラーには、炉壁全面を水冷壁とし 蒸発部の接触伝熱面が少ない、いわゆる放射型ボイラーが多く用いられる

自然循環式ボイラー

強制循環式ボイラー

貫流式ボイラー

貫流ボイラーは水管ボイラーの一種で、水管のみで構成されており、一方から給水し、他方から蒸気を取り出す仕組みとなっている

- 管系だけで構成され、蒸気ドラム及び水ドラムを要しない

- 給水ポンプによって管系の一端から押し込まれた水が、エコノマイザ、蒸発部、過熱部を順次貫流して、他端から所要の蒸気が取り出される

- 細い管内で給水のほとんどが蒸発するので、十分な処理を行った給水でなければ、不純物が管内に発生し、閉塞の原因となります

- ドラムがないので、伝熱面積当たりの保有水量が著しく小さい

よって、起動から所要蒸気を発生するまでの時間が短くなります - 管を自由に配置できるので、全体をコンパクトな構造にすることができる

- 負荷変動によって大きい圧力変動を生じやすいので、応答の速い給水量及び燃料量の自動制御装置を必要とする

- 貫流ボイラーは、超臨界圧力ボイラーに採用されている

※超臨界圧力ボイラーとは、水の臨界圧力以上の圧力蒸気を発生する高圧蒸気ボイラである。超臨界状態では水の液体と気体(水蒸気)の区別がなくなるため、加熱しても沸騰せず、連続的に過熱蒸気へと変化する。この仕組みのために、気水ドラムで気水分離する方式のボイラーを採用できないため、気水分離不要である、貫流ボイラーを採用する

鋳鉄製ボイラー

- 鋼製ボイラーに比べ、腐食に強い

- 鋼製ボイラーに比べ強度が弱く、高圧及び大容量には適さないが、腐食に強い

- 鋼製ボイラーに比べて、熱による不動膨張によって割れが生じやすく、強度が弱い

- 各セクションの数は最大20程度で、蒸気部連絡口及び水部連絡口の穴の部分に ニップルをはめて結合し、外部のボルトで締め付けて組み立てられている

- 温水ボイラーのときの使用圧力は0.5MPaまでと制限されている

- 温水ボイラーの温水温度は120℃以下に制限されている

- 蒸気ボイラーのときの使用圧力は0.1MPaまでと制限されている

- 鋼製ボイラーに比べ、腐食に強い

- 暖房用蒸気ボイラーでは、原則として復水を循環使用する

※復水とは、ボイラーから送り出された蒸気が機器内で凝縮し、給水系統に戻される水のこと

(水中にスラッジが溜まりにくくなる) - 給水管には、ハートフォード式連結法によって、返り管に取り付けられる

※定水位事故を防止するため - 以前は、セクションの底部に水を循環させないドライボトム形が多く使用されていた

- ウェットボトム形は、伝熱面積を増加させるために、ボイラー底部にも水を循環させる構造となっている

- ウェットボトム形鋳鉄製製ボイラーには、加圧燃焼方式が採用できる

- ポンプ循環方式の蒸気ボイラーの場合、返り管の取付位置は、安全低水面以下150mm以内の高さにする

※ウォータハンマを防止するため

ウェットボトム式・ドライボトム式

- ウェットボトム式は、ボイラー底部にも水を循環させる構造となっている

- ウェットボトム式は、燃焼室の底面に水冷却セクションがあります

- ドライボトム式の底面は、耐火材などになっています

ハートフォード式連結法

- ハートフォード連結法とは、給水管が復水の返り管に接続される方法である

- 万が一給水が止まった場合でもボイラーの安全低水面以上に常に水が残るような形でボイラーに接続されます。 空焚き防止を目的としている

- 暖房用鋳鉄製蒸気ボイラーにハートフォード式連結法により返り管を取り付ける目的は、低水位事故を防止するためであり、返り管の取り付け位置は安全低水面以下150mm以内の位置になる

(要は何らかの故障で給水されなくなっても、ボイラー本体には水が残るようにする連結法である) - 暖房用鋳鉄製蒸気ボイラは、原則として復水を循環利用する

- 鋳鉄製ボイラは鋼製ボイラと比較して腐食には強いですが強度が低い

- 給水管を直接ボイラに取り付けると、冷たい給水がボイラを局所的に冷却して強度を低下させる恐れがあるので、ボイラ水と給水の温度差をなくすため、給水管を返り管に取り付けるハートフォード連結法が用いられる

- ハートフォード連結法には、暖房用ボイラの低水位事故防止という目的がある

- 暖房用蒸気ボイラーでは、放熱器(ラジエーター)で蒸気が冷やされて水(復水)になり、この水を循環使用するために返り管を備えています。

重力循環式でポンプを用いない場合、返り管が空だと、ボイラー水は返り管を逆流し、抜けてしまいます

低水位事故を防ぎ、最悪でも安全低水面を下回らないようにするため、返り管を一度安全低水面の高さまで持ち上げてから落とすという形にします(ハートフォード式連結法) - 給水管はボイラーに直接取り付けてはいけない

ボイラーについて色々

燃焼室、伝熱面および燃焼装置

燃焼室

- 燃焼室は火炉とも呼ばれ、供給された燃料を速やかに着火・燃焼させて、発生する可燃性ガスと空気との混合接触を良好にして完全燃焼を行わせ、熱を発生させる部分である

- 火炎によって直接熱せられる伝熱面を放射伝熱面という

- 火炎によって熱せられた高温ガスによって熱せられる伝熱面を接触伝熱面という

- 高温ガス通路に配置され、主として高温ガスとの接触によって受けた熱を水や蒸気に伝える伝熱面は、接触伝熱面(または対流伝熱面)という

燃焼装置

- 燃焼装置は、燃料の種類によって異なり、液体燃料、気体燃料及び微粉炭にはバーナが、一般固体燃料には火格子などが用いられる

- 燃焼装置は、燃料の種類によって異なっており、液体燃料、気体燃料及び微粉炭など流動性のある燃料にはバーナが、木材、石油コークスなどの固体燃料には、火格子、流動層などが用いられる

- 燃焼装置は、燃焼が停止した後に、燃料が燃焼室内に流入しない構造のものであること

- 燃焼装置は、燃料漏れの点検・保守が容易な構造のものであること

- 燃焼安全装置は、燃焼に起因するボイラーの事故を防ぐために、自動制御装置の一部として組み入れている安全運転を目的とした制御装置である

- 燃焼安全装置は、火炎検出器からの火炎の状況、各種の制限器からの情報を取り入れて、燃料遮断弁を閉止して、ボイラーの運転を停止し、ボイラーの事故を未然に防ぐためのものである

- 燃焼安全装置は、ファンが異常停止した場合に、主バーナへの燃料の供給を直ちに遮断する機能を有するものであること

- 燃焼安全装置は、異常消火の場合に、主バーナへの燃料の供給を直ちに遮断し、修復後は手動による操作をしない限り再起動しないものでなければならない

- 自動で再起動させるのは、原因の修復がなされなくても再起動を試みる可能性もあるため、大変危険である

- 燃焼装置には、主安全制御器、火炎検出器、燃料遮断弁および各種の事故を防止するためのインタロックを目的とする制限器から構成されている

- 主安全制御器は、出力リレー、フレームリレー及び安全スイッチの三つの主要部分から成る

※出力リレーは、起動または停止の信号を受けて、関連機器の起動または停止指令を出す

※フレームリレーは、火炎検出器からの信号によって、火炎の有無を確認して、次の操作に移るかまたは停止するかの指令をだすもの

※安全スイッチは、一定時間内に火炎が検出されないと、ボイラーの起動を停止するもの - 安全スイッチは、遅延動作型タイマーの一種で、バイメタルタイマ、電子式タイマ、モータータイマなどがある

- 火炎検出器は、バーナからの火炎の有無を検出するものである

加圧燃焼方式

- 加圧燃焼方式の燃焼室は燃焼室内を大気圧以上に保ち、高温ガスが漏れないように気密構造としている

各部の構造 及び強さ

マンホール

- だ円形のマンホールを胴に設ける場合には、長径部を胴の軸方向と垂直に配置する。胴の軸方向に応力が強くかかるため、胴の軸方向にマンホールの長径部とならないようにする必要がある

棒ステー

- 煙管ボイラーに用いられる

- 長手ステー:両鏡板に長手方向で取付る

- 斜めステー:鏡板と胴板に斜めに取付る

- 棒ステーは、棒状のステーで、胴の長手方向(両鏡板の間)に設けたものを長手ステー、斜め方向(鏡板と胴板の間)に設けたものを斜めステーという

管ステー(くだステー)

- 煙管よりも厚い鋼管を管板の穴(管穴)に差し、軽くころを広げ溶接にて取付る。

または両端にねじを切り、管板に設けた穴にねじ入れる

その後、ころ広げを行い火炎が触れる側の端を縁曲げし、焼損防止を行う - 管ステーは、肉厚の鋼管により、煙管ボイラーの鏡板を補強するために用いられる

- 管ステーは、煙管よりも肉厚の鋼管を管板に溶接又はねじ込みによって取り付ける

- 胴と鏡板の厚さが同じ場合、圧力によって生じる応力に対して周継手は長手継手より2倍強い

- 周方向にかかる応力に対応するのが長手継手

- 長手(軸)方向にかかる応力に対応するのが周継手

- 周方向にかかる応力は長手方向の2倍あるため、周継ぎ手は長手継手の2倍強度があることになる。そのため、長手継手は周継手の2倍の強度が必要になる

ガセットステー

- ステーとは、平形鏡板や平板部等、圧力に対して弱い箇所を補強するために用いる支持材

- 平板によって鏡板を胴板で支えるもの

- 鏡板に取付る場合は、ブリージングスペースを設ける

- ガセットステーは、平板によって鏡板を胴で支えるもので、溶接によって取り付ける

- ガセットステーを取り付ける場合には、鏡板への取付部の下端と炉筒との間にブリージングスペースを設けます。ガセットステーと炉筒が直接触れないようにするため

- ガセットステーは、平板によって鏡板を胴で支えるもので、煙管ボイラー、炉筒煙管ボイラーなどに用いられる

平鏡板

- 平鏡板は圧力に対して強度が弱く変形しやすいので、大径のものや高い圧力を受けるものはステーによって補強する

- 平鏡板は、内部の圧力によって曲げ応力が生じるので、大径のものや圧力の高いものはステーによって補強する(平鏡板は、鏡板の中で最も強度が弱いため)

管板

- 管板には、煙管のころ広げに要する厚さを確保するため、一般に平管板が用いられる

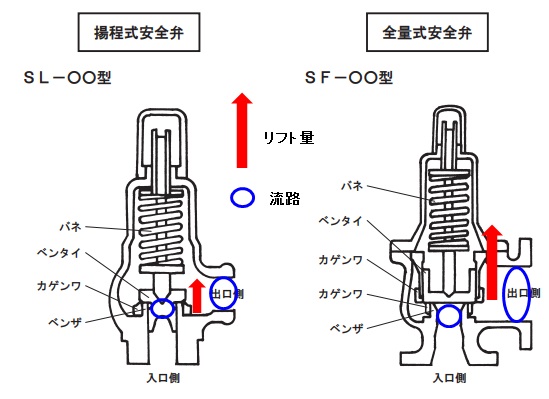

ばね安全弁

安全弁

- 安全弁は、蒸気圧力が設定圧力に達すると自動的に弁が開いて蒸気を吹き出し、蒸気圧力の上昇を防ぐものである

安全弁によってボイラ内の圧力上昇を防止することにより、本体の損傷を未然に防止する - 安全弁の吹出し圧力は、調整ボルトを締めたり緩めたりして調整する

調整ボルトを締めると吹出し圧力が上がり、緩めると下がる - 弁体が弁座から上がる距離を揚程(リフト)という

- 安全弁には、揚程式と全量式があり、一般的に、揚程式よりも全量式のほうが、5~6倍吹出し量が多くなる

- 揚程式安全弁は、弁座流路面積で吹き出し面積が決まる

- 全量式安全弁は、のど部面積で吹出し面積が決まる(弁座流路面積がのど部面積よりも広いため)

吹出し装置

- 吹き出し弁は、不純物などによる詰まりを避ける為、玉型弁(グローブバルブ)は避け、流路がまっすぐな仕切弁(ゲートバルブ)や Y 型弁を用いる

- 最高使用圧力1MPa未満のボイラーでは、吹出し弁の代わりに吹出しコックが用いられることが多い

- 大型のボイラー及び高圧のボイラーには、2個の吹出し弁を直列に設け、第一吹出し弁に急開弁、第二吹出し弁に漸開弁を取り付ける

- 大型や高圧ボイラーには、吹き出し弁を2個用います

ボイラー本体に近い方の弁を急開弁といい、その後に続く弁を「漸開弁」と言う - 開ける時は、急開弁→漸開弁の順序で操作を行なう、閉める時は逆順で、漸開弁⇒急開弁

- 連続運転するボイラーでは、ボイラー水の不純物濃度を一定に保つため、連続吹出し装置が用いられる

- 連続吹出し装置の吹出し管は、胴や蒸気ドラムの水面近くに取り付ける。

- 水面近くは蒸発により、不純物の濃度が最も高くなるため、連続吹出し装置の吹出し管は、胴や蒸気ドラムの水面近くに取り付けます。

- 吹き出し(ブロー)には、手動で停止時に行う「缶底間欠ブロー」と、自動で運転中に行う「自動連続ブロー」の2種類がある。

- 缶底間欠ブローは、ボイラーの缶底に溜まるスケールやスラッジの排出を目的としている

- 缶底間欠ブローは、急開弁、漸開弁を用いて手動で行います

- 自動連続ブローは、適正水質(電導度、pH等)を保つ事を目的としている。連続ブローは、ボイラーの水面付近から水質を計測しながら自動でブローを行います。

送気系統装置

主蒸気弁

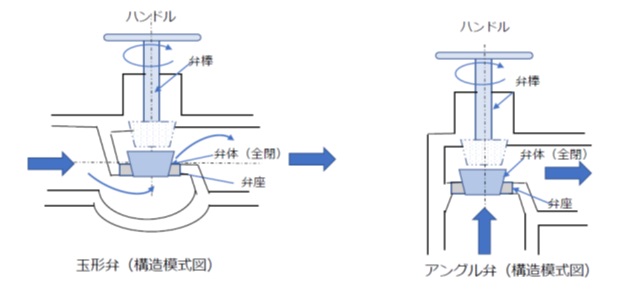

- 送気の開始又は停止を行うため、ボイラーの蒸気取出し口又は過熱器の蒸気出口に主蒸気弁を取り付ける。主蒸気弁には、玉形弁、アングル弁などがある

- 長い主蒸気管の配置に当たっては、温度の変化による伸縮に対応するため、湾曲形、ベローズ形、すべり形などの伸縮継手を設ける

蒸気逆止め弁(一方通行に制限するために仕込む弁)

- 蒸気逆止め弁は、二次(下流)側の蒸気が一次(上流)側に逆流させないことを目的に設ける

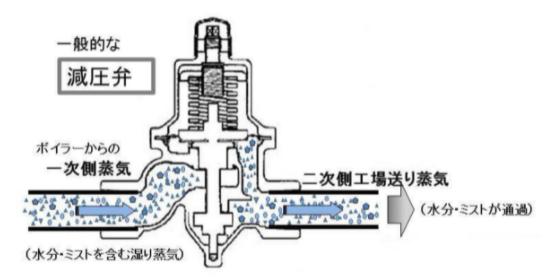

- 一次側の蒸気圧力及び蒸気流量にかかわらず、二次側の蒸気圧力を一定に保つために設けるのが、減圧弁である

蒸気トラップ

- バケット式蒸気トラップは、蒸気とドレンの密度差によって作動し、蒸気使用設備内にたまったドレンを自動的に排出する装置である

- バケット式蒸気トラップは、蒸気とドレンの比重差、つまり、ドレンの有無により動作するもので、作動が迅速かつ確実で信頼性も高い

沸水防止管(気水分離器)

- 沸水防止管は気水分離器の一種で、低圧ボイラーの蒸気取出し口の下の胴内に設ける

- 仕組みは、蒸気取入れのための配管に上向きの穴をあけた構造となっており、ボイラ水が入り込まないようにしている

「ボイラーの胴の蒸気室の頂部に主蒸気管を直接開口させると、水滴を含んだ蒸気が送気されやすいため、低圧ボイラーには、大径のパイプの上面の多数の穴から蒸気を取り入れ、蒸気流の方向を変えて、胴内に水滴を流して分離する沸水防止管が用いられる。」

圧力制御機器

蒸気圧力制限器

- 蒸気圧力制限器は、ボイラーの蒸気圧力が異常に上昇した場合に、直ちに燃料の供給を遮断して、ボイラー圧力がそれ以上、上昇することを防ぐために取り付けられる安全装置である

- 蒸気圧力制限器には、即座に燃料の供給を遮断するという動作の性質上、一般にオンオフ式圧力調節器が用いられる

オンオフ式蒸気圧力調節器

- オンオフ式蒸気圧力調節器(電気式)は、電気信号に反応して、伸縮するベローズがスイッチを開閉し燃焼を制御する装置で、べローズに高温蒸気が直接入ることを防止するために、圧力を感知する部分には水を入れたサイホン管を用いてボイラに取り付けます

比例式蒸気圧力調節器

- 比例式蒸気圧力調節器は、一般にコントロールモータとの組合せにより、比例動作によって蒸気圧力の調節を行う

- 比例帯とは操作量を比例させる幅の事で、比例式蒸気圧力調節器では必ず設定する。比例帯を大きくすると偏差の変化幅に対して操作量は小さくなります

- 比例式蒸気圧力調節器では、目標設定圧力以外に、圧力比例帯の設定を行います

- 比例帯を狭くしすぎるとハンチング(ON・OFFを頻繁に繰り返すこと)を起こし、広すぎると調節感度を下げてしまうため、適切に設定する必要がある

容量及び効率

蒸気の発生に要する熱量は、蒸気圧力、蒸気温度、給水温度によって異なるので、一定にはならない

蒸気ボイラーの容量(能力)

最大連続負荷の状態で、1時間に発生する蒸発量 [kg/h]又は、換算蒸発量で表される

換算蒸発量

- 換算蒸発量は、大気圧下で100℃の水を100℃の蒸気にする能力をいい、換算蒸発量1kg/h(1時間に1kgの水を蒸気にする能力)をジュール表記すると2257kJ/kgとなり、実際に給水から、所要蒸気を発生させるために要した熱量から、2257kJ/kgで除したものが換算蒸発量となる

- 換算蒸発量は、実際に給水から所要蒸気を発生させるために要した熱量を、100℃の水を蒸発させて100℃の飽和蒸気とする場合の熱量(蒸発潜熱)で除したものである

- 換算蒸発量とは、圧力や温度の違うボイラを同じ基準で比較するためのもので、100℃の飽和水を乾き飽和蒸気にする場合に必要な熱量で換算した蒸発量の事を言います。

ボイラー効率

- 供給熱量に対する発生蒸気の吸収熱量の割合を、ボイラー効率という

- ボイラー効率は、全供給熱量に対する 水の吸収熱量(水の吸収熱量÷全供給熱量)であり、%で表す

- ボイラー効率を算定するとき、燃料の発熱量は一般に低発熱量を用いる

ボイラー効率の式

- ボイラー効率[%]=(実際蒸発量×発生蒸気と給水の比エンタルピ―の差)/(毎時燃料消費量×燃料低発熱量)

水循環

- 温度が上昇した水及び気泡を含んだ水は上昇し、その後に温度の低い水が下降して、ボイラー内に自然に水の循環流ができる

- 水循環が良いと、保有熱が均等に水に伝わるので、伝熱面の温度が水温に近い温度に保たれる

- 丸ボイラーは、伝熱面の多くがボイラー水中に設けられており、水の対流が容易なので、特別に水循環の系路を設ける必要はない

- 水管ボイラーは、水循環を良くするために水と気泡の混合体が上昇する管と、水が下降する管を区別して設けているものが多く、分けることによって上昇流と下降流がぶつかって、循環を妨げることを防ぐ

- 自然循環式水管ボイラーは、高圧になるほど蒸気と水との密度差が小さくなり循環力が弱くなってしまう。そのため、高温高圧のボイラーでは、強制循環式を採用しています

- 水の循環が不良だと、管内に気泡が停滞したりすることによって、伝熱面が(直接的に)過熱されることによる焼損や膨出などの原因となる

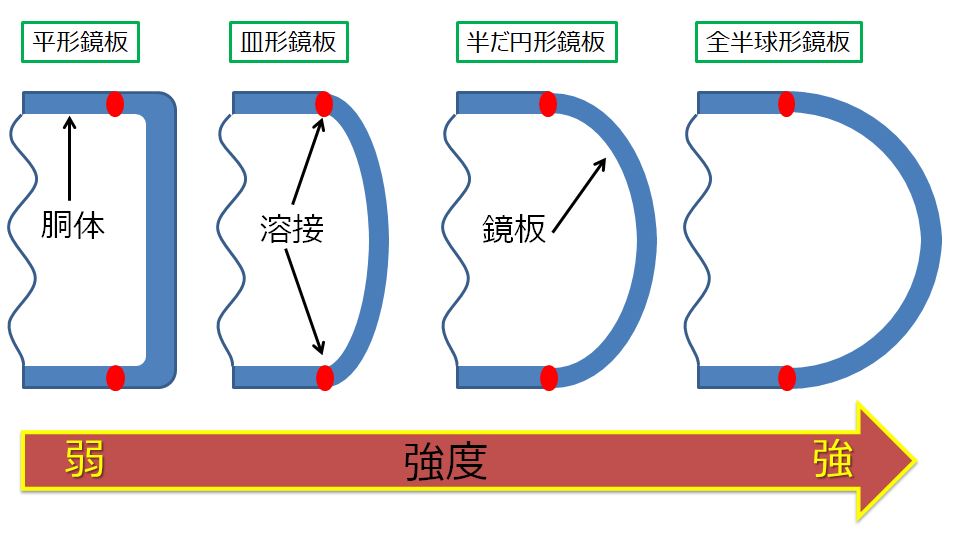

鏡板

- 鏡板は、胴又はドラムの両端を覆っている部分をいい、煙管ボイラーのように管を取り付ける鏡板は、特に管板という

- 平鏡板は、内部の圧力によって曲げ応力が生じるので、大径のものや圧力の高いものはステー(ガセットステー)によって補強する

- 皿形鏡板は、球面殻、環状殻、円筒殻からなる

- 鏡板は、その形状によって、平鏡板、皿形鏡板、半だ円体形鏡板、全半球形鏡板に分けられる

- 強度の弱い順は下記となる

- 平鏡板<皿形鏡板<半だ円体形鏡板<全半球形鏡板

計測器

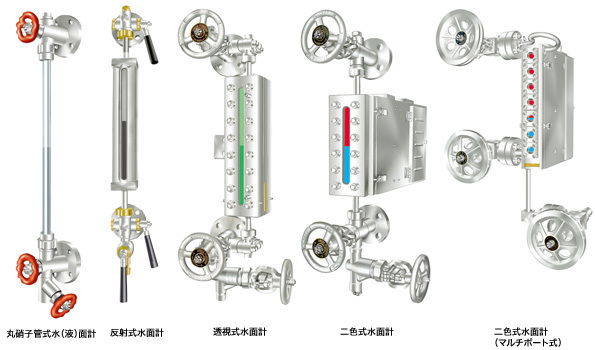

水面計

貫流ボイラーを除く蒸気ボイラーには原則として、2個以上のガラス水面計を見やすい位置に取り付ける

ガラス水面計

- 可視範囲の最下部がボイラーの安全低水面と同じ高さになるように取り付ける

平形反射式水面計

- ガラスの前面から見ると、水部は黒色に見え、蒸気部は白色に光って見える

- ガラスに反射溝を刻んでおり、気体部(蒸気部)は反射されて白色に光って見え、液体部(水部)は光線がそのまま通って黒色に見えることを利用している水面計である

二色水面計

- 光線の屈折率の差を利用したもので、蒸気部は赤色に、水部は緑色に見える

丸形ガラス水面計

- 主として、最高使用圧力1MPa以下の丸ボイラーなどに用いられる

マルチポート水面計

- マルチポート水面計は、金属製の箱で、透視用の小さな丸い窓を配列し、ガラスをはめ込んでいる。作りも頑丈で、小さな円形の透視窓は、平形ガラスより、高圧に耐えられる。マルチポート水面計は、高圧ボイラーに使用される

- マルチポート水面計は、円形透視式水面計ともいう

- マルチポート水面計は、円形のガラスを金属製の枠で押さえ、ガラス板間に蒸気と水が入る構造になります。

- 平形透視式水面計より高い圧力で使用可能

流量計

面積式流量計

- 面積式流量計は、透明な管に入っているフロートが、流量に比例して浮き上がることを利用している

差圧式流量計

・差圧式流量計は流体が流れている管の中に絞り(オリフィスやレデューサなど)を挿入すると、入口と出口との間に流量の二乗に比例する圧力差が生じることを利用して、流量を測定する

容積式流量計

・容積式流量計は、だ円形のケーシングの中でだ円形歯車を2個組み合わせて、これを流体の流れによって回転させると、流量が歯車の回転数に比例することを利用している

通風計

- U字菅式通風計は、計測する場所の空気又はガスの圧力と、大気圧との差圧を水柱で示す

圧力計

ブルドン管圧力計

- ブルドン管圧力計は、断面が扁平な管を円弧状に曲げたブルドン管に圧力が加わると、圧力の大きさに応じて円弧が広がる力を利用し、指針を動かしています

- ブルドン管とは、断面が扁平な管を円弧状に曲げ、その一端を固定し他端を閉じたものである

- 圧力計は、ブルドン管に圧力が加わり管の円弧が広がると、歯付扇形片が動いて小歯車が回転し、指針が圧力を示す

- 圧力計は胴またはドラムの一番高い位置に垂直に取り付ける

- 圧力計と胴又は蒸気ドラムとの間に水を入れたサイホン管などを取り付け、蒸気がブルドン管に直接入らないようにする

- 圧力計に直接蒸気が入り込むと圧力計が損傷する恐れがある

- ブルドン管に圧力がかかると管が広がり、圧力が下がると管が曲がる

- 圧力計のコックは、ハンドルが管軸と同一方向になったときに開き、管軸と垂直方向になったときに閉じるように取り付ける

給水系統装置

ボイラーに給水する遠心ポンプは多数の羽根を有する羽根車をケーシング内で回転させ、遠心作用により水に水圧及び速度エネルギーを与える

渦巻ポンプ

- 渦巻ポンプは、羽根車の周辺に案内羽根のない遠心ポンプで、一般に低圧のボイラーに用いられる

- 渦巻ポンプは、円周流ポンプとも呼ばれているもので、小容量の蒸気ボイラーなどに用いられる

- 渦流ポンプは、羽根の高速回転により渦流を起こし、液体を吸上げ、押上げするポンプである。しかし、押し上げる量はそれほど大きくは無いため、小容量の蒸気ボイラーなどに用いられている

渦流ポンプ

- 渦流ポンプは、円周流ポンプとも呼ばれているもので、小容量の蒸気ボイラーなどに用いられる

ディフューザポンプ

- ディフューザポンプは、羽根車の周辺に案内羽根のある遠心ポンプで、高圧のボイラーには多段ディフューザポンプが用いられる

- ディフューザポンプは、羽根車に案内羽根を有している。案内羽根を有している方が高圧力で蒸気を送ることができる

インゼクタ

- インゼクタは、蒸気の噴射力を利用して給水する装置である。

- 圧力の高い蒸気の勢いに巻きこんで給水を行っている

給水弁・給水逆止め弁・エコノマイザ

- 給水弁には、アングル弁又は玉形弁が用いられる

- ボイラーに近い側に、給水弁を取り付ける。給水逆止め弁はボイラー水の逆流を防止する

- 逆止弁故障時にボイラー側の給水弁を閉止する事で、ボイラー内の圧力を維持した状態で、逆止弁の点検および取替えが可能なため、ボイラー側に給水弁を取付ける

- ボイラー又はエコノマイザの入口近くには、給水弁と給水逆止め弁を設ける

- 給水弁には、閉止が容易なアングル弁または玉形弁が使用されている

玉形弁は流路がS字となり、アングル弁は流路が90°曲がるため、流路抵抗は大きくなるデメリットがあります

給水内管

- 給水内管は、一般に長い鋼管に多数の穴を設けたもので、胴又は蒸気ドラムの内の安全低水面よりやや下方に取り付ける

- 給水内管を安全低水面より下方に設置することで、ドラムの空だきを防止する

ボイラー胴の蒸気室の頂部に主蒸気管を直接開口させると、水滴が混じった蒸気が取り出されやすいため、低圧ボイラーには、大径のパイプの上面の多数の穴から蒸気を取り入れ、蒸気流の方向を変えて分離した水滴を下部の穴から流すようにした沸水防止管が用いられる

- 給水内管は、給水のために穴が複数開いた管

- 蒸気トラップは、ドレンを排出するための装置

- 気水分離器は、蒸気と水滴を分ける装置

水位検出器

水位検出器は、ボイラーの水位を自動的に検出する装置で、一定以上の水位を保つことが目的である

- 水位検出器は、原則として、2個以上取り付け、水位検出方式は互いに異なるものが望ましい(フロート式、電極式、熱膨張管式の3種類から検出方式の異なる機器を用いる)

- 2個以上取り付ければ、1つの検出器が誤指示を起こしても、もう一方は正常な指示を示すことによって、誤指示を起こした検出器の原因を追求することができる

- 水位検出器の水側連絡管は、他の水位検出器の水側連絡管と共用しないようにする

- もし、共用している水側連絡管が閉塞するようなことがあれば、検出器が2つとも正常な指示を示さなくなってしまう

- 水位検出器の水側連絡管に設けるバルブ又はコックは、つまり防止や正確な水位検出のため、直流形の構造とする

- 水位検出器の水側連絡管は、呼び径20A以上の管を使用する。連絡管の径が細いと、閉塞の原因となってしまう

- 水位検出器の水側連絡管、蒸気側連絡管及び排水管に設けるバルブ又はコックは、開閉状態が外部から明確に識別できるものとする

- 電極式水位検出器は、蒸気の凝縮によって検出筒内部の水の純度が高くなると、正常に作動しなくなる。純水は電気伝導率が低いため、水位検出に電気伝導を利用している電極式では、水位を検出できなくなる

附属品

水高計

- 水高計は、温水ボイラーの圧力を測る計器であり、蒸気ボイラーの圧力計に相当する

- 水高計は、温水ボイラーの圧力を計る装置であり、水高というのは、水頭圧を表している

- 水高計は水頭圧を測定する機器で、水頭圧は温水ボイラーの圧力に当たる

温度計

- 温水ボイラーの温度計は、ボイラー水が最高温度となる箇所の見やすい位置に取り付ける。

- 温水ボイラーで、ボイラー水が最高温度になるのはボイラーの出口付近である

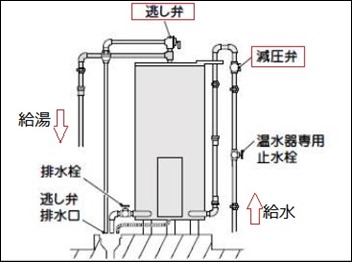

逃がし菅

- 逃がし弁は、最高使用圧力を超過しないように設することを目的に設置されており、安全弁として機能している

→発生蒸気の圧力と使用箇所での蒸気圧力の差が大きいときの調節弁 として使用されるのは、「減圧弁」である - 温水ボイラーの逃がし管には、弁又はコックを取り付けない。なぜなら、万が一、それらが閉まっていたら圧力の逃げ場がなくボイラーの破損や事故につながるため

- 逃がし弁は、水の温度が 120℃ 以下の温水ボイラーで、膨張タンクを密閉型にした場合に用いられる。水の温度が120℃を超える場合は、安全弁が求められる

- 温水ボイラーの逃がし管は、ボイラ水の膨張分を逃がすためのもので、高所に設けられた開放形膨張夕ンクに直結させて、内部の圧力を逃がす

- 温水ボイラーの逃がし弁は、水の圧力が設定した圧力を超えると、水の膨張により逃がし弁の弁体を押し上げて、密閉型膨張タンクへ水を逃がすものです

給水ポンプ

- 暖房用蒸気ボイラーの真空給水ポンプは、返り管内を真空にして、返り管内の凝縮水を受水槽に吸引するとともに、ボイラーに給水するために用いられる

- 返り管内を真空にすることで返り管内の水が逆流するのを防ぐ

- 蒸気ボイラーの真空給水ポンプは、受水槽内を真空にして、返り管内の凝縮水を受水槽に吸引するとともに、ボイラに給水するために用いられる

- 給湯用温水ボイラーは復水を利用しないため、真空給水ポンプは用いられない

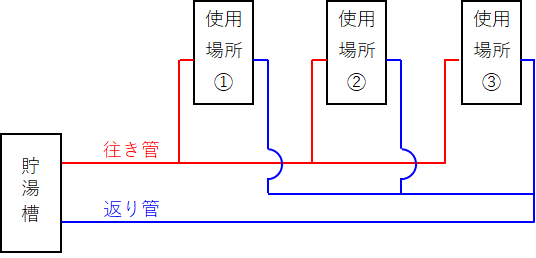

- 温水暖房ボイラの温水循環ポンプは、ボイラーで加熱された水を暖房器に送って、再び温水ボイラに戻すために用いられる

- 温水暖房ボイラーの温水循環ポンプは、ボイラーで加熱された水を放熱器に送り、再びボイラーに戻すために用いられる。水の再利用が可能

- 凝縮水給水ポンプは、重力還水式の暖房用蒸気ボイラーで、凝縮水をボイラーに押し込むために用いられる

水位制御

ボイラーの水位制御は、負荷の変動に応じて給水量を調節するものであり、負荷の変動は、水位や蒸気流量などで判断する

単要素式

- 単要素式は、ドラム水位だけを検出し、その変化に応じて給水量を調節する方式で、負荷変動が激しいときは良好な水位制御ができない

- 単要素式には、水位の変化を偏差信号として給水調節器へ伝え、比例制御で給水調節弁の開度を変えるようにしたものなどがある

2要素式

- 2要素式は、水位と蒸気流量を検出し、両者の信号を総合して操作部へ伝える方式である

3要素式

- 3要素式は、水位と蒸気流量と給水流量を検出し、その変化に応じて給水量を調節する方式

フロート式水位検出器

- ボイラー水位の上昇・加工にともなって、フロートが上下することにより、ボイラー水位を検出する

電極式水位検出器

- 電極式水位検出器は、電極に流れる電流の有無によって水位を検出するものである

- 電極式水位検出器は、蒸気の凝縮によって検出筒内部の水の純度が高くなると、正常に作動しなくなる

- 熱膨張管式水位調整装置は、金属管の温度の変化による伸縮を利用し、電力などの補助動力を必要としないので、自力式制御装置といわれている

伝熱管

伝熱管とは、中に流れる低温媒体を加熱するために使用する管(あるいは管外の低温媒体を加熱する管)といった意味である。ボイラーの場合の伝熱管は、エコノマイザ、過熱管(過熱器)、煙管、水管である。

※「伝熱管」というワードが2級ボイラー試験で出てくることは多くはなく、「主蒸気管」は伝熱管には入らないことを憶えておけば大丈夫

伝熱管の仲間

・水管

・エコノマイザ

・煙管

・過熱管

過熱器

蒸気ドラムから出てくる蒸気は飽和蒸気です。ドラムから出てくる飽和蒸気の温度をさらに上げる(過熱蒸気にする)ため、過熱器が設けられている

- 過熱器は、燃焼後すぐの燃焼ガス(高温)と、発生したばかりの蒸気が熱交換をする装置であり、乾き度の高い飽和蒸気を得るために設置させるのは、過熱器である。

予熱器

給水の予熱 ➡ エコノマイザ

空気の予熱 ➡ 空気予熱器

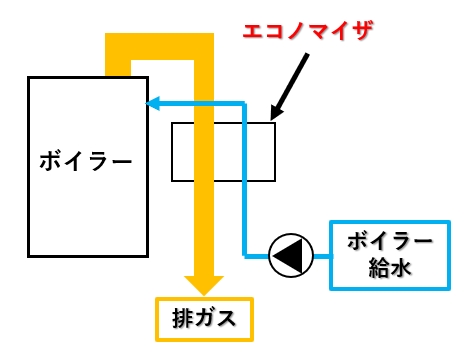

エコノマイザ(節炭器)

エコノマイザは、排ガス熱を回収してボイラー効率を高める。エコノマイザは、燃焼ガスが通る配管の中に給水を通す装置なので、周囲より低温になる。また、周囲の燃焼ガスの温度は下がり、露点に達しやすくなる

- エコノマイザ(節炭器)は、ボイラの燃焼ガス熱によって、給水を加温する装置である。

燃焼ガスが持つ熱を給水に伝導する装置なので、設置するとボイラへの給水温度が上昇する - エコノマイザは蒸気発生前の給水側に設置されるので、設置しても乾き度の高い飽和蒸気は得られない

- ボイラーで最も熱損失が大きいのは煙道ガスであり、煙道ガスの余熱を回収して給水の予熱に利用するために、装置のエコノマイザが用いられる

- エコノマイザを設置すると、ボイラー効率を向上させ燃料の節約となる

- エコノマイザは燃焼ガスの通り道に設置されるため、通風抵抗が増加する

- エコノマイザは、重油に含まれる硫黄分によっては排ガス温度・給水温度との関連で低温腐食を起こすことがある

- エコノマイザの種類には、鋳鉄管形および鋼管形があり、さらにひれ付き管形と平滑管形に分類される

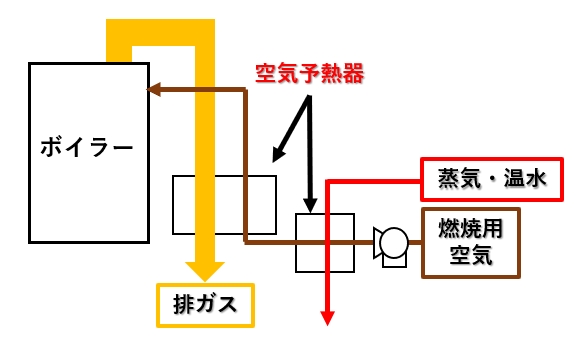

空気予熱器

空気予熱器は、煙道ガスの余熱を利用して、燃焼用空気を予熱する。

空気予熱器は、燃焼ガスの熱を伝熱面を隔てて、空気側に移動させる熱交換式がある。

空気予熱器は、燃焼に用いる空気を予熱させるものなので給水温度には関係がない。ちなみに、ボイラーへの給水温度が上昇するのは、節炭器(エコノマイザ)である

《利点》

- 燃焼状態が良くなる

- 過剰空気量を小さくできる

- 炉内伝熱管の熱吸収量が多くなる

- 水分の多い低品位燃料の燃焼を助ける

- ボイラー効率が上昇する

- 燃焼室内温度が上昇し、炉内伝熱管の熱吸収量が多くなる

- ボイラーの排ガス温度を下げるので、ボイラー効率が向上する

- 燃焼室温度が上昇するので、燃料の燃焼反応が促進され、燃焼状態が良好になる

- 水分の多い低品位燃料の燃焼の燃焼を助ける

- 燃焼が安定するため、過剰空気量を少なくすることができる

- 燃焼室の温度が上昇し、伝熱部分の温度が上がるため、水分の多い低品位燃料が迅速に乾燥し、その燃焼を助ける

《欠点》

- 煙道に設置するため、通風抵抗が増加する

- 硫黄分を多く含む燃料を使用する場合、空気に触れる面で低温腐食が発生する恐れがある

- 燃焼温度が上昇し、窒素酸化物(NOx)が生成されやすくなる

スートブロワ

スートブロワは、伝熱面の燃焼ガス側に付着したダストやすすを、ボイラー運転中に除去するため、蒸気または空気を伝熱面上に噴射する装置である

- スートブロワには回転式と抜き差し式がある

- 熱吸収の低下や、燃焼ガス側の通風抵抗の増加を防ぐ

自動制御

自動制御の目的

ボイラーの自動制御装置は、要求蒸気量や熱損失などから、ボイラーに要求される最適なエネルギーと物質をボイラーに供給し、バランスを保つようにする

■持ち込まれるエネルギーと物質(燃料量・給水量・空気量)

■持ち去られるエネルギーと物質(蒸気量/温水量・排ガス量・熱損失)

制御対象のボイラーを一定範囲の値に抑えるべき量を制御量といい、そのために操作する量を操作量という

(例えば蒸気圧力を一定に制御するために、蒸気圧力が制御量となり、燃料量と燃焼用空気量が操作量となる)

フィードバック制御

ボイラーの圧力・水位・温度などを一定に保持する値(制御量)に調整する方法として、フィードバック制御がある

- フィードバック制御とは、実際の制御量を測定して調節器にフィードバックし、目標とする制御量と比較して、一致するように操作量を制御することである

- フィードバック制御は、操作の結果得られた制御量の値を目標値と比較し、それらを一致させるように修正動作を繰り返す制御のことである

フィードバック制御の動作は、以下がある

オンオフ動作

- オンオフ動作による制御は、制御量に動作すき間の設定が必要である

- 蒸気圧力の変動によって、燃焼又は燃焼停止のいずれかの状態をとる。つまり、蒸気が一定圧力以下でオン、一定圧力以上に達するとオフといった具合となる

- オンオフ動作は2位置動作と呼ばれ,オン=燃焼・オフ=停止を行う。この制御は燃焼の安定性がやや悪く、圧力の維持には不向き

ハイ・ロー・オフ動作(3位置動作)

- ハイ・ロー・オフ動作による制御は、2段階に分けた設定圧力によって、高燃焼と低燃焼及び燃焼停止の制御を行う

- 3位置動作と呼ばれ、オンオフ動作に中間部を設けたものである。ハイ=高燃焼・ロー=低燃焼・オフ=停止を行う。オンオフ制御に比べ、中間部があることから燃焼の安定性が増す

比例動作(P動作)

- 現在値と、目標値との偏差の大きさに比例して操作量を増減するように動作するものである

- 比例動作による制御は、偏差の大きさに対して操作量を増減するように動作を行うものである

- この動作では操作量が変化したときに、オフセット(落ち着いたあとの値と目標値の間の差)は必ず発生する

※「比例」と言えば「大きさ」

微分制御(D動作)

- 微分動作は、偏差が変化する速度に比例して操作量を増減するように働く動作である

※「微分」と言えば「速度」

積分動作(I動作)

- 積分動作による制御は、偏差の時間的積分に比例して操作量を増減するように動作する制御である

- 積分動作は、制御偏差量に比例した速度で操作量を増減するように動作するものである

- オフセットが現れた場合にオフセットがなくなるように動作する制御である

※「積分」と言えば「時間」

油だきボイラーの自動制御用機器と その構成部分との組み合わせ

- 主安全制御器……………安全スイッチ

主安全制御器には、安全スイッチが主要部分として用いられている。ナイフスイッチでは無い - 火炎検出器………………紫外線光電管やフレームロッド

火炎検出器には、フォトダイオードセルや硫化カドミウムセル、フレームロッドなどが用いられる。点火用変圧器とは、点火プラグ用の変圧器のことである - 温水温度調節器…………感温体

- 蒸気圧力調節器…………ベローズ

- ダンパ開度調節器………コントロールモータ

主安全制御器

- 主安全制御器は、火炎検出器やインタロック機構から異常信号が伝達された時、安全スイッチ(燃料遮断弁など)に信号を伝達し、ボイラの運転を停止させる

火炎検出器

- 火炎検出器は、紫外線光電管など光を放射するといった火炎の性能を利用した構成部分を用いている

- バイメタルは、二つの膨張率の異なる金属を用いて温度計として使われている

温水温度調節器

- 温水温度調節器は、感温体からの信号で調節される

- 温度調節器は、揮発性溶液(トルエン、エーテル、アルコール)を密封した感温体、調節器本体、これらをつなぐ導管から成ります

- 調節器本体には、ベローズ(伸び縮みする蛇腹式の装置)等があり、感温体の圧力の上下で伸縮し、マイクロスイッチをオンオフする

- 感温体は、ボイラ本体に直接取り付けるか、又は保護管を用いて取り付ける

- 保護管を用いて感温体を取り付ける場合は、保護管内にシリコングリスを挿入する。シリコングリスは、感度を良くする目的で挿入する

- 温度調節器は、一般に、調節温度及び動作すき間の設定を行う。動作すきま設定を小さくすると頻繁にオン、オフを繰り返し、きめ細やかな制御ができるが、調節器自体の負担は大きくなる

蒸気圧力調節器

- 蒸気圧力調節器のうち、オンオフ式蒸気圧力調節器は、蒸気圧力によってベローズが伸縮することによって、燃焼を制御している

ダンパ開度調節器

- ダンパ開度調節器は、コントロールモータによって燃焼用空気用ダンパを調節するものである

ボイラーの自動制御における制御量とそれに対する操作量との組合せ

- 蒸気温度 ———— 過熱低減器の注水量又は伝熱量

- 蒸気圧力 ———— 燃料量と燃焼空気量

- ボイラー水位 —— 給水量

- 炉内圧力 ———— 排出ガス量

- 空燃比 ————— 燃料量及び燃焼用空気量

シーケンス制御

シーケンス制御とは、あらかじめ定められた順序で、定められた条件を満足していることを確認しながら、制御の各段階を進めていく制御である。シーケンス制御では、制御結果に応じ、現在進行中の制御動作を継続させるか、または次の段階に移行させるかという信号を出して連係動作を行わせ、これをインタロックといい、あらかじめ定められた条件を満足しないときに、その段階での制御を中止させるようにすることもインタロックという

- あらかじめ定められた順序に従って、制御の各段階を順次進めていく制御である。例えば、Aという動作の後はB、その次はCといった順番で進められる

- インタロックが作動して、ボイラーの運転が停止された場合、故障が除去された後は、手動操作でリセット(復帰)しなければ次の運転動作に進めない

回路

電気用語で「閉」はスイッチON、「開」はOFFという意味合いなので注意する

電磁継電器

a接点

- 電磁継電器は、コイルに電流が流れて鉄心が励磁され、吸着片を引き付けることによって接点を切り替える

b接点

- 電磁継電器のブレーク接点(b接点)は、コイルに電流が流れると開となり、電流が流れないと閉となる。

- 電磁継電器のブレーク接点(b接点)を用いることによって、入力信号に対して出力信号を反転させることができる

- b接点はコイルに電流が流れると、接点が開く(回路に電流が流れなくなる)ため、信号が反転する

タイマ

- タイマは、適当な時間の遅れをとって接点を開閉するリレーで、シーケンス回路によって行う自動制御回路に多く利用される

リミットスイッチ

- リミットスイッチは、物体の位置を検出し、その位置に応じた制御動作を行うために用いられるもので、マイクロスイッチや近接スイッチがある

蒸気圧力制御

ボイラーの蒸気圧力制御の方式には、以下の2つがある

オンオフ式蒸気圧力調節器(電気式)

オンオフ式蒸気圧力調節器は、小容量ボイラーに多く使用され、蒸気圧力を直接調節器に導き、その変化をマイクロスイッチに伝える。マイクロスイッチは、蒸気圧力の変化によってバーナの運転、停止の信号を燃料遮断弁に送る

- オンオフ式蒸気圧力調節器(電気式)で蒸気圧力を制御する場合は、動作すき間の設定が必要です

- オンオフ式蒸気圧力調節器(電気式)は、水を満たしたサイホン管を用いてボイラーに取り付ける

- オンオフ式蒸気圧力調節器は、蒸気圧力の変化によって伸縮するベローズを有する

- オンオフ式蒸気圧力調節器は、垂直、水平に注意し、ボイラー本体に取り付ける

- 蒸気圧力制限器は、ボイラーの蒸気圧力が異常に上昇した場合に、直ちに燃料の供給を遮断する

- 蒸気圧力制限器には、一般にオンオフ式圧力調節器を使用している

- オンオフ式蒸気圧力調節器(電気式)は、温水ボイラーの温水温度制御、重油の加熱温度制御などに使用される

- オンオフ動作による温度制御には、動作すき間の設定が必要となる

- オンオフ式温度調節器(電気式)は、調節器本体、感温体およびこれらを連結する導管からなっている

- オンオフ式蒸気圧力調節器の感温体には、揮発性液体を密封した容器が用いられる

- オンオフ式蒸気圧力調節器(電気式)の感温体内の液体には、通常、トルエン、エーテル、アルコールなどが使用される

- 感温体は、ボイラー本体に直接取り付けるか、または保護管を用いて取り付ける

- 感温体の保護管の管内には、シリコングリスなどを挿入して感度を良くする

比例式蒸気圧力調節器

オンオフ式蒸気圧力調節器が遮断弁によって、バーナへの燃料の供給、停止を行って蒸気圧力を調整するのに対し、比例式蒸気圧力調節器は、圧力の設定値と実際圧力との偏差を検知し、燃料の供給量と燃焼用空気量を増減して圧力を調節する

- 比例式蒸気圧力調節器は、一般にコントロールモータとの組み合わせにより、比例動作(P動作)によって蒸気圧力の調整を行う

- 中・小ボイラーの多くで使用され、比例式蒸気圧力調節器からの操作信号を受けて、コントロールモータは燃料量を調節する燃料調節弁と、燃焼用空気量を調整する空気ダンパの開度を調節する

- コントロールモータは、燃料量と燃焼用空気量の比率を適正に保つ

コメント